2025.03.01

自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

東京都市大の横山草介さんが企画者となり,発達心理学会で3月5日に設定されたシンポジウム「身近な他者という異文化と出会う」が開かれます。人と人の出会いの中で,違う文化を持ち,理解しにくい「他者」が見えてくる。そしてそこに葛藤が生じるわけですが,それをどうやって調整して一緒に生きていけるのか,ということについての議論の場になります。

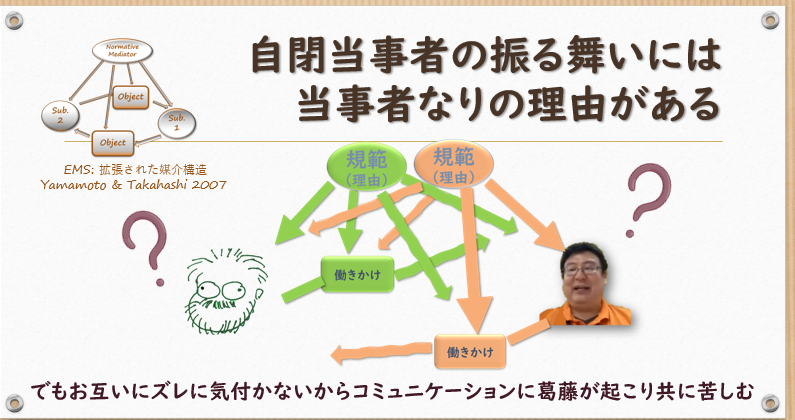

私も「異文化としての自閉=定型関係:規範的生き方のズレの調整を考える」と題して15分ほど話題提供してきます。定型にとって自閉のひとの振舞はなかなか理解がむつかしかったり,共感できなかったり,反発したりすることがよくあります。逆に自閉にとって定型の振る舞いが同じ意味を持ちます。お互いに「意味がわかんない」のでコミュニケーションも上手くいかず,葛藤が深刻になる。この葛藤の形は異文化間の葛藤とほとんど同じなんですね。

私の話題提供は,そういう視点から,いつも支援現場のスタッフの方たちへの研修でお話ししているような「当事者視点を踏まえた対話的支援」がどうして重要なのか,ということについて,ごく簡単に説明をした内容になっています。

通常はそういう葛藤について,「自閉の人が正しいコミュニケーションの仕方を身に着けていないからだ」と理解されることが多いでしょう。先に「社会言語科学」(9月発行)に書いた論文でも,言語学の中では自閉の人のことばの問題は「語用論」の問題だろう,という研究が進んでいるけれど,でももうひとつ考えるべきことがあると書きました。

それは「自閉の人が語用論を正しく学んでいない」のではなく,自閉の人は「自閉的な語用論」を作って,それにそって頑張って生きているからだ,ということに注目すべきなんだということです。生まれながらの特性がお互い違うので,見えている世界,体験している世界がずれてしまい,通じにくいやりとりの中でなんとか自分の分かる形でコミュニケーションのルール(語用論や規範)を作り上げていき,そのルールがまたズレることでお互いに葛藤が深まっていくと考えられるわけです。

自閉も定型もお互い自分の体験から作り上げたルールなので,それは正しいものだと思い込んでいます。そして相手の人は違うルールを作り上げて生きているなんて想像がむつかしい。だから逆SSTで「違う理由で振舞っている」ことを当事者から教えてもらうと,定型はびっくりしてしまうわけです。「まさかそんな考え方だなんて,想像もしなかった」と。

逆に自閉の人も,コミュニケーションが深まってくると,自分とは違う見方を定型がしていることについて,理解を深めていく方もあります。それもまたびっくりされたりするんですね。

自閉=定型間にどこにでもある「あるある」が「障がい」と言われる厳しい葛藤状態を生むのだということです。

この葛藤状態が厳しくなると,大変な悲劇にもつながります。今私が弁護団から相談を受けている,自閉的な青年が引き起こした深刻な事件について,彼の生い立ちなどをいろんな資料を読んだり,先日お母さんにも子ども時代のことなどをお伺いしてきましたが,知るほどに支援現場で普段接する(そしてよく事例検討に出される)ケースと(深刻さは違いますが)基本は全く同じ問題であることがよくわかります。ほんとにびっくりするくらい同じです。

理解されずに苦しみ,暴れたり引きこもったりする子どもとどう少しでも通じ合ういい関係を作っていくかは,その葛藤の中で苦しんでいる方にとってはもちろん,深刻な事件を減らしていくうえでもほんとうに重要な課題だと,改めて身に染みています。

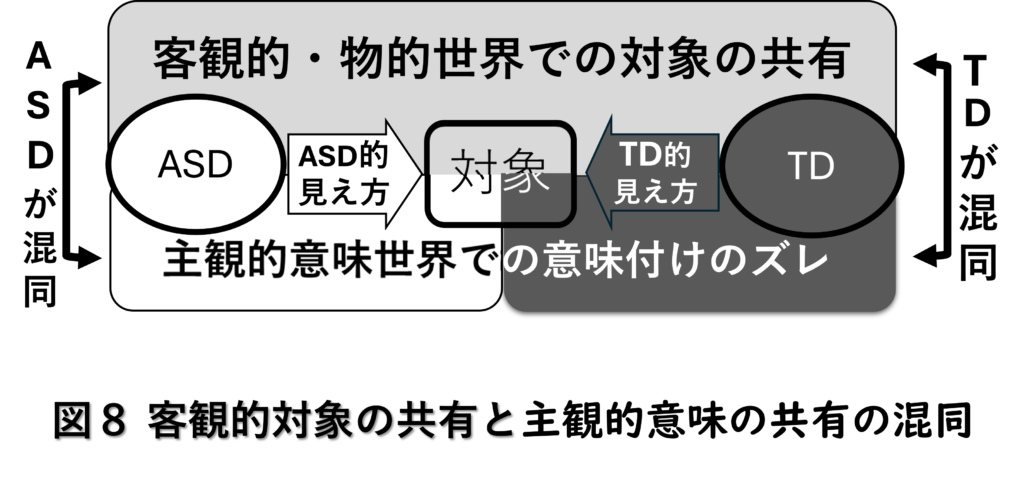

「社会言語科学」への論文でも少し書いて,最近強く思うことですが,自閉も定型も,「この物理的世界を共有している」という強固な確信は通常揺らぎません。「物理的な見え」は共有されるわけです。ところがその「見えた対象」とか「それを巡って人が起こすふるまい」の「意味=主観的な評価」がしばしば著しくずれるのに,そのことに気付かない。

なぜ気づかないかというと「同じものを見て,同じものについて語っている」とその「対象の客観性」について確信を持っているからです。そしてその「客観的な対象」についての「主観的な意味付け」も,自分の周囲の人たちと共有されていることで,「主観を超えて存在する客観」に見えてきてしまう。

そして自分のそれへの主観的評価があたかも「あらゆる主観を超えた客観的な真理」のように感じてしまい,そこがお互いに修正されない。だから逆SSTをすると「え?そういう意味?」とかみんなびっくりするわけです。実際には「客観的」と思っていた「対象の見え方」が,単に自分たちと同じ特性や文化を持った人たちの間だけで通用するもので,他にも見え方はあるんだということになかなか気づきにくいわけですね。そうやって「自分(たち)は絶対に正しい」と硬く思って他の見え方をしている人を頭から否定することにもなります。

そのズレが見えないままだと,その「客観的な真理」にあわないふるまいをする相手が「逸脱者」とか「わけのわからない人」にしか見えなくなります。DSMもICDもまだその「わけのわからなさ」を列挙して自閉を特徴づける仕組みに今のところはとどまっています。でもそのような視点からの理解だけではなかなか気づきにくいのは,「自閉系の人がその体験から生み出す意味世界」です。当事者研究などが問題にしているところですね。

気づかずに存在しているそういう「意味世界のズレ」がコミュニケーションを困難にするのは,異文化間葛藤も同じです。その問題に正面から取り組むには,改めて「意味世界のズレ」という「主観的な世界の問題」に対話的に挑戦していくしかないと考えています。

- 「当事者視点を大事に」ということの具体的な形

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

投稿はありません