2025.05.02

感じ方の違いを超える対話的支援

発達障がいでは「感覚の違い」が問題として取り上げられることがあります。

たとえば服のタグが皮膚にこすれる感覚がつらくて仕方ない,周囲の人が平気にしている大きさの音が耐えられないなど,「感覚過敏」と言われるものもありますし,逆に「感覚鈍麻」といわれることもあります。たとえばもうずいぶん昔ですが,山上雅子さんの「物語を生きる子どもたち: 自閉症児の心理療法」という本だったと思うのですが,こんな支援事例を紹介してもらったことがあります。

山上さんがまだ言葉も出ないカナータイプの自閉のお子さんが,プレイセラピーをしながら,物に膝をぶつけてすりむいてしまい,痛々しく見えるくらいに血を流しながら,ところが本人は痛そうな顔もせず,平気で遊び続けたのだそうです。この話にはその後の展開が重要なのですが,とりあえずこういうのは「感覚が鈍い(感覚鈍麻)」と他の人からは理解されるでしょう。

色んな感覚について,「普通とは異なる」ことがあって,身体の平衡感覚に違いがあって,それが原因で姿勢がうまく取れないと言ったこともあるようですし,「おなかがすく」という感覚がよく分からない,といわれる自閉系の方もあります。

この「感覚の違い」はお互いの違いを理解するうえで大きな問題になることがあります。たとえばある自閉系の方が,支援の活動でみんなで野球場に行きました。ところが座った場所にアナウンスなどが響くのがつらくてしょうがなかった。それで「音がつらいから別の場所に移動しましょう」と提案したんですが,その時の支援者は全然それを取り合ってくれませんでした。

感覚過敏について,同じ場所で同じ大きさの音を聞いていて,みんなが特に気にならないのに,その人だけが苦しく感じているとき,周囲の人はなかなかその人の苦しさに気づけません。だから「つらい」と言われても「気にしすぎだよ」で終わってしまったり,あまりそれを言われると,「わがまま」と見られて「ちょっとくらい我慢しなさい」と言ってしまったりする。

なんでそういうことが伝わりにくいか,ということの仕組みはとても重要です。「対話的異文化理解授業実践の効果とその理論的位置づけ:ディスコミュニケーションの発見による文化的異己理解への挑戦」(山本・沈2025,駒澤社会学研究,No,64)という論文でも少し整理して説明してみたのですが,それはこういうことだと考えられます。

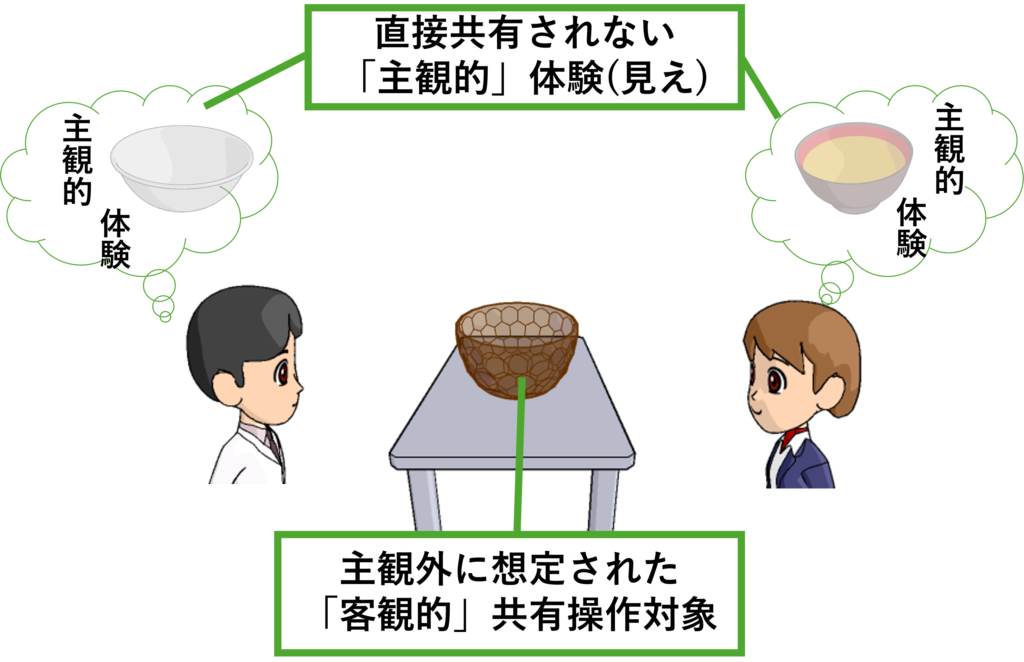

私たちは同じ場所にいて同じものを見たり聞いたりしているとき,それは物理的な「もの」としては共通なので,お互いのそのものについての経験は同じだと思い込んでいます。だから,たとえば「桜が満開で,山がすっかりピンク色だね」と言えば,お互いに心理的にも「同じ体験」をしていると思い込んでいます。

でもちょっと考えてみて,そこで私が感じている「ピンク色」と,あなたがそこで感じている「ピンク色」は体験としては本当に同じ「ピンク色」なのでしょうか。もしかして私が感じている「ピンク色」はあなたが感じている「ピンク色」よりかなり淡く感じているということはないでしょうか。極端な話,私はが感じている「ピンク色」は,あなたが感じている「薄緑」と同じいうことはないのでしょうか?

でも仮にそういうふうにお互いの感覚的な心理的体験(見え)がズレていたとしても,お互いに「物」としての対象(桜)は同じものを見ていると思えますから,やりとりに特段問題は起こりません。たとえば図のように,その器の見え方がお互いの見えの体験としては違っていたとしても,「その器とってくれる?」とお願いすれば,意味はちゃんと通じます。それで特に不都合はないわけです。だから「同じ物について,当然同じ体験をしている」と思い込んでいます。

ところが「同じ体験をしているはず」なのに,「言うことが違う」ことが起こると人は困ってしまいます。

たとえば「同じ食べ物」でも人には「好き嫌い」があるから,自分がおいしいと思っても相手がそうとは限らない,というのは,日常的に誰とでも体験できますから,「ああ,あの人はそれが嫌いなんだ」で終われます。「好きじゃないのは変だ」とは普通は思いません。「いろんな人がいるのが当たり前」と思われています。

ところが他のすべての人が「この大きさの音は別に気にならない」と言っているのに,ひとりだけ「辛い」というと,それは「おかしい」となるんですね。そしてその人以外の人はみんな「あの人,おかしいよね」で納得してしまいます。ということで発達障がいの人は,感じ方が少数派になることが多いので,「おかしい人」に見られてしまいやすいわけです。

しかももうひとつ大事なポイントがあります。実は発達障がいの人自身,周囲の人と「同じ体験をしている」と思い込んでいることが多いんです。だって「物」としては同じなので,感じ方も同じだと思い込んでしまうところは定型発達者とおなじなんですね。だから「感覚過敏」と言われる傾向があって,ある大きさの音などを「つらい」と思っても,「みんなもつらいんだろう」と理解し,それなのにそのことで文句を言わないのは「みんな一生懸命がまんしているんだろう」と思い,「自分も我慢しなければ」と頑張ってしまうことが結構あるんです。

そのため,大きくなって,実は他の人たちは全然平気だったんだと知ってほんとうに驚く人も少なくないんですね。「え?我慢してたのは自分だけだったの?」と愕然となります。それを聞いてまた定型もびっくりするわけですが。

そんなこんなで,発達障がいの人は,その人達の感じ方を周りが全く理解してくれないためにつらい思いで「がまん」を続けていることがよくあります。でもやっぱり人間,いつまでも我慢ができるわけでもなく,どこかでがまんしきれなくなって,爆発することもあるんですね。

ところが周囲の人はなんで爆発したのかを理解してくれません。ぴんと来ないからです。それどころか自分だって「みんながまんしてるのに」と思うので,じぶんがなぜ爆発するのかについても理解できなくなってしまいます。人に認められず,自分でも自分のつらさを認められない状態がそこに生まれてしまうという,とても深刻な悲劇が起こりやすいわけです。

自傷・他害・引きこもり・不登校など,いわゆる二次障がいというのは,たとえばそういう形で生み出されるものです。だからそういう問題に出会ったときは,その子が「何を我慢し続けてきたのか」を受け止めることがとても大事になります。そこでさらに「がまんをして何かをさせる」ことは,往々にして問題をさらに深刻にしていくだけだからです。

もちろん,その子に合わせて周りのすべてを変えることなど不可能です。そうなると,今度は周りの人が生きづらくなってしまう場合もあります。だから大事になるのは,お互いの「つらさ」への対処を調整するやりかたを探していくことです。でも何がつらいのかは聞いてみないとわからない。痛みを感じない人は,痛みを感じる人の痛みには教えてもらわれなければ気づけないのが普通でだからです。つまりは「対話的な支援」こそが大事になるわけです。

- 「当事者視点を大事に」ということの具体的な形

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

投稿はありません