2025.07.11

講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

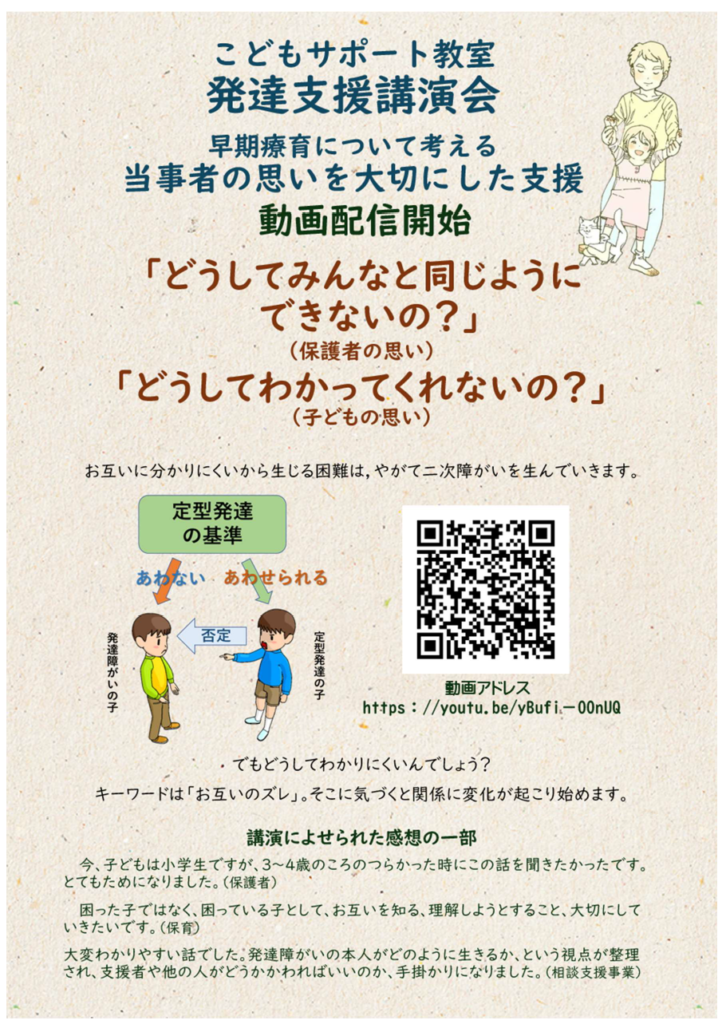

6月26日に,青森のこどもサポート教室の企画で,「当事者の思いを大切にした支援」について講演をしてきました。

開場には保護者・支援者・教育・行政関係の方など多くの方がお越しくださり,

「今まで当事者の話を聞いたことはなく外側の目で見ていたと思う。これからは表面的なことではなくその子の「思い」をもとに「内側」で考えていきたいと思いました。その子らしく少しでも幸せに生きられるように支援していくことと、当事者の話などの本でもっと理解していく必要があると思いました。……」

など,幸いに趣旨に共感してくださる多くの感想をいただいています。

難しい専門的な話ではなく,「障がいを持つ」とされること,あるいは「障がいの特性」とされることによって,障がい者本人も周囲の人もみんな多かれ少なかれいろんな葛藤に出会い,悩みながら生きている。そのことにストレートに目を向けて,どうしたらいいかなと考えての模索の話です。

保護者の皆さんはもちろん,PT(理学療法士)やOT(作業療法士)など,いわゆる「専門職」の皆さんも含め,この点については共感していただけるところが多いようで,ぜひいろんな方に見て一緒に考えていただきたく,当日の動画をこちらでも配信させていただくことにしました。7つに分けて,全体で100分ちょっとのものですが,どうぞご覧ください。

- 「当事者視点を大事に」ということの具体的な形

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

投稿はありません