2021.04.02

発達障がい者が否定的にみられやすい理由(2)「同じ」と「違う」の混乱

前回は生物進化の過程で人間は「相手と同じ世界を共有する似たような主体同士」として相手を理解し、およその意味を共有し合えるツールとしての言葉を使ってコミュニケートするようになっていくことと、その力を前提にした社会の仕組みの歴史的な変化についてごく大雑把にたどってみました。

そしてとても面白いことと思うのですが、子どもの発達を見ていると、ちゃんとそういう人間の平等を基礎にした人間関係づくり、社会関係づくりの仕組みがだんだんと生み出されていく姿を見て取れるのです。人類の壮大な歴史を目の前の小さな子どもの生活が再現して見せてくれていると考えると、なかなか感動ものです。前回にも2歳ぐらいになるといきなり人のものを奪わなくなりはじめると書きましたが、次にそのことについてもう少し例をあげてみてみましょう。

次は「群れ始める子どもたち:自律的集団と三極構造」(岡本夏生・麻生武編2000「年齢の心理学」ミネルヴァ書房 所収)という小論に紹介したことのある事例です。

帰りの準備の時間。淳(男3歳7か月)が棚から玩具を出している。孝司(男3歳2か月)がそれを見てB先生に「せんせい、おもちゃだしてもいいの?」と聞く。B先生が「いいの?まだお帰りの用意してないよ」と言うと、孝司は淳のところへ行き「おもちゃだしたらあかんよ!」と言う。淳は無視。孝司は再びB先生に「おもちゃだしてる!」と言う。B先生は幸子(女2歳11か月)の支度を手伝いつつ「まだお掃除してないよ」と言う。孝司はしばらく淳のしていることを見ていたが、やがて自分も一緒に遊び始めてしまい、そこに紀一(男2歳11か月)も加わる。(p.131-132)

淳は「お帰りの時間だからおもちゃはしまわなければならない」というルールを破っています。面白いのはそれを見た孝司の振る舞いです。個人的な利害から考えれば、別の淳がルールを破って遊び続けようがどうしようが、別に関係のない話であるはずです。ところが彼はわざわざ先生に言いつけに行きます。そして先生から注意してもらったうえで、改めて自分も淳に注意をするのです。

いい子ぶっているとか、いろんな見方があるでしょうが、一体なんのためにこんなふうに淳にルール順守を求めたのか、その理由がこの事例の後半を見るとよくわかります。自分が再度注意しても平気で遊び続ける淳を見て、孝司は我慢ができなくなって自分も遊び始めてしまうんですね。

つまりこういうことです。まだ遊びたい気持ちは淳だけではなく、孝司も同じだった。けれども孝司は園のルールで「それは我慢しなければならない」と思って我慢していたのだということがわかります。なぜなら結局孝司も遊び始めてしまうからです。

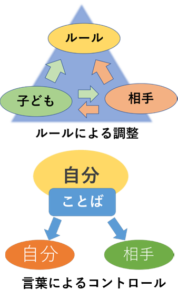

ということは、孝司が「遊んじゃダメ」ということを主張したのは、直接には淳に対してでしたが、実は自分自身の遊びたい気持ちに対してもそれを主張していたのだということになります。ところが相手がそれを平気で無視する姿を見て、自分自身へのコントロールが利かなくなったのですね。

この例から次のことがわかります。ルールというのは相手に対しても、自分に対しても、平等にあてはめられなければならないのだ、という感覚をこの小さい子も持っているということです。いわば「ルールの下の平等」とでもいうべき感覚が備わっているんですね。近代社会ではこれは「法の下の平等」という思想につながっていきます。

ただ、子どもの場合、これは「同じ子ども同士」の間に成り立つことで、大人との間にはそういう平等への意識はまだあまり表立っては出てこないように思います。自分ができないことも大人は許される。なぜかといえば「大人だから」という、言ってみれば身分の違いとして納得してしまいます。

これが大きく転換するのはやはり思春期でしょう。具体事例はあげませんが、このころになると、それまで親から言われていたいろいろなルール・規範を、親に対しても当然守るべきこととしてみなし始めます。そうやって親からの一方的な支配のような関係から自立しようとするわけです。つまりここでも大人(親)との平等な関係の模索の中で、「同じルールを適用して相手の正当性を判断する」という、平等への感覚がとても重要な働きをしていることがわかります。言い換えればルールは「同じ人間」の間では、どちらにも平等に適応されなければならない、という感覚が人には幼児期から備わっているとみることができます。

ここまでの話を簡単にまとめましょう。

人間のコミュニケーションの特徴は、言葉という後天的に身に着ける仕組みを使って、お互いの理解を共有し、また意図や要求を調整して協力した関係を作ることです。それが可能になるのには、少なくとも二つの点でコミュニケーションし合う二人が「同じ人間である」ことが必要になります。

ひとつは言葉の意味を同じように理解するということです。それがずれていると感じられた時には、調整して一致させようとします。Aさんにとって「☆」であればBさんにとっても「☆」で、そこでAさんとBさんの理解はやりとりに支障が出ない程度には同じでなければなりません(※)。

ふたつはお互いの意図や要求を調整するときに、その二人に共有されたルールあるいは規範を用いることです。中世のように身分が異なれば異なるルールが適用されますが、同じ身分の間では同じルールが共有されます。近代では理念としてはすべての人間が同じルールで関係を作る、という思想で社会が成り立っています。

どちらも「人間として同じ」という考え方が前提になっていて、この考え方がなければ人間の社会は成り立たないのです。

幼児にもすでにみられるこの感覚が、人々の歴史的な発達の中で法的には平等(ただし経済的には不平等)な社会にまで発展してきたわけですし、人間にとってはとても大きな意味を持った感覚です。

ところが、この人間にとって大事な感覚が、状況次第では発達障がい者の振る舞いを許せないと憤る感情を生み出す原因にもなる、と考えられるのです。だから根が深い。

3歳児の孝司君の事例でご説明したように、人はお互いに同じ立場の人間であれば、同じルールに従わなければならない、という素朴な感覚を持っています。このルールは相手をコントロールするだけではなく、もともと自分自身をコントロールするものでもあり、そのルールによって自分が我慢しなければならないこともあります。

それなのに相手だけがそのルールから外れた行動をしていると、「自分が我慢しているのに卑怯だ」という怒りがわいてくることになります。これは文脈によっては「妬み」の感情にもなりますし、また異なる文脈では「平等への要求」の感情にもなります。

障がい者は様々な理由で基本的にその時々の社会で作られた健常者(または定型発達者)の基準(ルール)にはうまく乗れないところがあり、その結果いろんな困難が生まれ、障がい者として扱われることになります。つまり定型がみんな共有して、それを遵守しなければならない共通の基準から外れた人、あるいは外れやすい人、としてみなされてしまうことになります。

定型発達者はそのルールを自分自身が守らなければならない立場にあり、同じ人間であればみんなそのルールに従わなければならないのだ、という感覚が体に染みついているので、そこから相手が外れることについては、孝司君がそうであったように、どうしても否定的な感情を持たざるを得ません。だから、発達障がいの人をどうしても否定的な観点から理解することにもなります。これは理性の問題というより、やはり体に染みついた感情の問題でしょう。

このところずっとマスコミなどでいわれてきた「マスク警察」という行動も同じ理由で説明できますね。自分も我慢しているのにそれを無視してマスクをしない人が許せないという強烈な感情がその方にはおそらくあるのでしょう。理性的に考えれば方法はほかにも考えられそうですが、それがそういう行動になって表れるのはその方が持っているそういう感情の仕組みが強く出るからなのかなと想像します。感情を理性で抑え込むというのはなかなか大変です。

このパターンに陥らない方法の一つは、「同じ」ではなく「違う」という面を強調し、「(私とは異なる)○○だから仕方がない」という形で「寛容」になるというやり方です。「大目に見てあげる」というふうにも言えます。たとえばスプーンを持ち始めた1歳児が、上手にご飯を食べられずに散らかしたり服を汚したりしても、「小さいから仕方ないよね」とか「小さいから当たり前だよね」というふうな理由をつけて許してあげる、といったことがあります。同じように「障がい」という理由が使われることもあるわけです。こちらの方は「同じ」ということを強調するのではなく、むしろ自分との「違い」を強調することで、その状態を納得しようとする心が働いていることになります。

「多様性を認めて共生していく」という理念を現実に実行するときにむつかしさが生まれるのは、この「同じ」と「違う」ということの関係が混乱することが大きな原因の一つだろうと思います。一方では「同じ権利を持った人」として強調されながら、他方では「自分に許されないことをこの人は許されている」という「不平等感」が人を支配することがあり、それが相手に対する否定や攻撃、あるいは差別などの否定的な感情や行動に結び付いていくわけです。

このような「みんなが守るべきルール」のような感覚は、子どものころからずっと育てられてきたもので、体に染みついていて、そしてそれを守ることで(あるいは上手にずらすことで)この社会を生きる自分を作り上げているものです。ですからその感覚を否定されてしまうと、自分がどう生きていいのかわからず、混乱してしまうことになります。

障がいという問題に向き合う時に生じるのがこの混乱です。だから「あたたかく見てあげよう」といわれても、どうしても体が受け付けないといったことも起こります。さらにその感覚で社会が成り立っていると信じられていますから、たとえば保護者の方も、その感覚を身に着けてくれない障がいのお子さんが本当に心配になるわけです。だからますます葛藤が深まる。親として、その子の気持ちをその子に合わせて受け止め、共感したいのに、他方で同じように親としてその子が社会に共有された感覚を身に着けにくいことに強い不安を持ち、場合に与てそれが子どもに対する怒りにもなる。

「人間としては同じ」なんだけど、みんな顔が違い、姿かたちが違い、声が違い、性格が違うように、「人としてはそれぞれが個性的だ」という形で「同じ」と「違い」を受け止められること、さらに人はみんなその人が生きるために必要な合理的条件を持っている点で誰も同じだけれど、自分が持っている条件(特性や環境条件、文化差など)にとって「当然」なことと、相手が持っていて相手にとっては自然なそれが異なるために、その人にとって「合理的な生きる条件」は自分とは違うんだ、という意味での「同じ」と「違い」を受け止められること、そういうことが自然と成り立つようになれば、この混乱が収まっていくのだと、理屈では考えられるのですが、さてこのことを具体的な日常生活の場面で実現するにはどうしたらいいのか。体に染みついた強い感情に支配される部分でもあり、それをどう調整していけばいいのか、とても悩ましいところになります。(※※)

※ ここでわざわざ「やりとりに支障が出ない程度には」と書いたのは、「同じ」といってもお互いの見方、感じ方、理解の仕方が「完全に同じ」ということは考えづらいからです。お互いの見え方には常にずれが含まれています。コミュニケーションはこのずれがあるから成り立つのです。あるいはズレを含みながらお互いのやりとりを組み立てていく過程がコミュニケーションだといえます。その意味で「すべてのコミュニケーションはディスコミュニケーションである」(山本・高木編2011「ディスコミュニケーションの心理学:ズレを生きる私たち」東大出版会)と考えた方が実態にもあっています。

たとえば「ちょっと車呼んでちょうだい」とタクシーを呼んでもらうことをお願いするようなやり取りの中で、タクシーの種類については特に語られていませんが、頼んだ人がどうしても「○○のタクシー」じゃなきゃいやだという人で、しかも相手の人もそれを理解しているはずだと思えば、それ以上細かいことは言いません。それで通じるはずだと思われています。でも「とにかく乗れればいい」と思っているとすれば、そこで「車」という言葉で考えられている意味は単純に「なにかのタクシー」で、それ以上細かいことについて相手の人と一致している必要もありません。同じ「車」という言葉でも、実際に使われるときにそれが何を指しているのか、いろんな可能性があるわけですが、とりあえずそのときのやりとりがうまく成り立てばそれでよく、そのときは「同じ」意味を共有したと言っても構わないと考えられます。

ちなみに、このような形で意味を考える立場は、言葉とその意味を「頭の中の情報」と考える立場ではなく、お互いのやりとりを構造化していくツールとしてのことばと、それによって実現されるやりとりのなかでのその言葉の指し示す働き、という角度から理解する立場ということにもなります。私たちの意識も、そのような自他間のやり取りの中で言語を介して間主観的に構造化されていくものだということになります。「ことばのやりとりでお互いの考え方が変化していき、それぞれの人の心の状態がそれに応じて変わっていく。その意味で、そのやりとりこそが人の心を生み出す場所なのだ」というようなことは、素朴に考えれば当たり前のことといえるはずなのですが、「心(意識)」を個人の身体の中に閉じ込めて考える近代的な思想からはうまく説明できない話にもなり、こういうところにも近代的な思想による人間理解の限界が表れていると考えられます。相互行為論など、人間の精神の成り立ちを考える最先端の研究が重視しているのも、そういう限界を超えた人間理解の仕方ということになります。当然障がいの理解もその角度から考え直す必要があり、また新しい時代の支援の意味もそこから整理しなおす必要が出てきます。

※※ 異文化理解の私たちの研究でもここがとても大きな問題になります。最初は相手も自分と同じように同じ基準で見るのですが、その基準から外れたふ るまいが目立って感情的に反発が起こります。やがて相手は自分とはことなる基準を持っていて、相手は相手でその人なりにまともなふるまいをしているのだということに気づくと、一方的に相手を否定することはなくなっていきます。そして「違いを認めて、多様性を大事に」といった理想で対処しようとするような方向も生まれてくるのですが、ただ頭でそう考えたとしても、相手の人の振る舞いは自分の感覚では「おかしなこと」に感じてしまうということはなかなかなくならないため、感覚的にその理想を自然なものとして受け入れるのは決して簡単なことではありません。そこをどう乗り越えられるのか、ということが「同じ」と「違う」の二つの面をうまく調整して他者と一緒に生きていくうえでほんとうに大きな課題になり、それは「障がい者」と「健常者(定型発達者)」の間でも同様だと考えられます。「なんで自分には許されないことにつてい、あいつだけ特別にあつかわれるのか?」という憤りはいろんな場面でほんとによくみられるもので、それが様々な葛藤を生んでいます。

るまいが目立って感情的に反発が起こります。やがて相手は自分とはことなる基準を持っていて、相手は相手でその人なりにまともなふるまいをしているのだということに気づくと、一方的に相手を否定することはなくなっていきます。そして「違いを認めて、多様性を大事に」といった理想で対処しようとするような方向も生まれてくるのですが、ただ頭でそう考えたとしても、相手の人の振る舞いは自分の感覚では「おかしなこと」に感じてしまうということはなかなかなくならないため、感覚的にその理想を自然なものとして受け入れるのは決して簡単なことではありません。そこをどう乗り越えられるのか、ということが「同じ」と「違う」の二つの面をうまく調整して他者と一緒に生きていくうえでほんとうに大きな課題になり、それは「障がい者」と「健常者(定型発達者)」の間でも同様だと考えられます。「なんで自分には許されないことにつてい、あいつだけ特別にあつかわれるのか?」という憤りはいろんな場面でほんとによくみられるもので、それが様々な葛藤を生んでいます。

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ

- 「笑顔が出てくること」がなぜ支援で大事なのか?

投稿はありません