2021.04.30

認知言語学の視点と「当事者の視点」

ことばとは何か、ことばの発達を支援するとはどういうことか、ということを考えることはとても重要で、たくさんの研究が、たくさんの視点に基づいて長年続いています。その研究の発展のプロセスに終わりはありません。常に新しい見方が生み出され、問題の理解を豊かにしていきます。そしてその展開を知ることは、療育支援を豊かにしていくうえでも欠かすことはできません。

ここでは認知言語学が切り開いてきた視点と、研究所が重視している「当事者の視点を踏まえた療育支援」との関係の問題を少し整理してみたいと思います。

先日、以下のセミナーをzoomで見ることができました。最近はこういう学術的な講演も自宅でzoomで見ることができて、研究の最先端の生きた情報にも触れやすくなり、ほんとに便利です。やっぱりそれを研究している人の生の声でお話を聞くのは書かれたものでは得られない「研究上の感覚」も得られますし(※)。

【第12回共創言語進化セミナー】

タイトル: 認知言語学による言語進化研究の可能性:形式の進化と意味の進化

(A View of Cognitive Evolinguistics: An Exploration of Evolution of Linguistic Forms and Meanings)

講演者: 谷口一美(京都大学大学院 人間・環境学研究科 教授)

ことばは人間が社会を作っていくうえで欠かせないツールになっています。ことばがあるから私たちは人に自分の思っていることを曲がりなりにも伝えられますし、相手の思っていることもある程度理解できます。記憶していることなど、目の前にないことでもことばがあるから私たちは人に伝えられますし、人から教えてもらうこともできます。やりとりがうまくかみ合わないときも、ことばによって調整することがある程度可能です。やくそくごともことばで共有することでお互いのコミュニケーションが安定します。大きく言えば社会をコントロールする法律もその一部です。

ことばというのは記号を使って意味を伝える、という形式を持っています(※※)。その関係を駆使しながら、お互いの主観的な世界をつなげ、調整して社会を作って生きているわけです。このような力は人間にしかありません。

とはいうものの、それは人と人のやり取り、コミュニケーションとして成り立つもので、この「個体間のやり取りの仕組み」は別に人間だけが持っているわけではありません。ペットの犬や猫と私たちはコミュニケーションをできますし、犬同士でもお互いに威嚇し合ったりじゃれあったり、いろんなコミュニケーションをしています。鶴の結婚式のダンスなども美しいコミュニケーションの一つですよね。チンパンジーくらいになると、指さしの一歩手前くらいの感じの行動も見られるようですし、毛づくろいを相手に要求するような身振り的な動作も観察されています。

ということで、レベルの違いはあれ、何らかの形で相手に自分の要求などを伝え、お互いの行動を調整するようなしくみはあって、それがそれぞれの動物のコミュニケーションの仕組みを作り上げています。それで生物学者の中にも、ことばは人間だけのものではなく、動物にもことばがあると主張する人も少なくありません。私は人間のことばに独自の性格を重視するので(実際療育支援に当たって、そのポイントを外したら支援が成り立ちません)、そういう立場はとりませんが、いずれにせよ人間のことばも、そのような動物のコミュニケーションの仕組みの進化の中で生まれた、その仕組みのもっとも複雑で発達したものだということは間違いありません。

講演のタイトルに「認知言語学による言語進化研究」とあるのも、そういうふうに、人間のことばを動物の「進化」の流れの中で。その発展した形として考えよう、というスタンスを表していることになります。

では認知言語学って何か、ということですが、文字通り言語を認知科学の視点から考えようという学問になります。その特徴について発表の概要にはこんなことが書かれています。

認知言語学を特徴づける言語観として主に、(i) 形式と意味の対応を言語の基本単位とする「言語の記号性」、(ii) 事例からのボトムアップにより規則性を抽出する「使用基盤モデル」 (usage-base model)、(iii) 言語表現の意味を概念化の問題とみなす「主観的意味論」が挙げられる。

ここで私が実際の療育支援の場面との関係で特に大事な視点だと思ったのは、二番目の「事例からボトムアップにより規則性を抽出」という話と、三番目の「主観的意味論」でした。私なりの理解で少し説明してみましょう。

事例からボトムアップによって規則性を抽出、というのは、子どもの言語発達を考えたときに、子どもがそういうことばの規則性を日々の具体的なやり取りの中で抽出していくのだ(あるいは研究者がそのプロセスを具体的な事例から抽出分析していく研究スタイルをとる)、という話でしょう。

その意味を理解するために少し背景的な話をすると、ことばには文法というのがありますよね。その文法は言語によって様々です。日本語ならたとえば主語=目的語=動詞の順に並べるのが基本で、主語はしばしば省略されます。これが英語なら主語=動詞=目的語の順に並び、主語が省略されることは例外的です。英語では名詞や形容詞などはつづりは基本的に固定していますが、ラテン語やロシア語等、名詞も形容詞も副詞もどんどん変化します(たとえばロシア語ではタナカさんは文の中の働きによってタナケさんになったり タナコイさんになったり)。英語でも日本語でも動詞の形を変えて過去を表しますが、中国語にはそういう変化がありません。………

という感じで、言語によって文法はバラバラで、それは人間の共通の遺伝子で決められたものではなく、その言語を使う社会ごとにそれぞれの都合で「後天的」に作られたものだと思えるのですが、その見方に革命的な変化をもたらした言語学者がいました。それがノーム・チョムスキーという人で、そういった様々な文法をさらに深く分析していくと、どの言語の文法も基礎になる規則は同じだということを発見し、主張したのです。そのようにどの言語にも普遍的にみられる言語の規則ということで「普遍文法」という名前がついています。

世界中のどの言語でもその基本的な規則は同じで、しかもそれぞれの言語が発達する前に分かれて遠く離れた地域で暮らしている人たちの間でもそれが一致しているとなれば、その文法は進化の中で人間が生得的に獲得して遺伝的に伝えてきたものだ、というふうに理解したほうがよさそうということになります。また、ことばの発達では、1歳ごろには1語文を話すようになり、1歳後半くらいからは2語文を、3歳では3,4語を使ってより複雑なお話ができるようになっていく、という変化の時期は、どの言語を使う子どもでもだいたい同じであるわけです。ということは、それは環境によって決まるというより、遺伝によって生物学的に決まると考えた方がよさそうです。

ということで、チョムスキー以降、ことばは基本的に遺伝的に決められた能力で、それが環境によって具体的な中身が少しずつ違っていくだけなんだ、という理解が有力になりました。もちろん実際に話す言葉は環境によって決められますので、環境に意味がないわけではないですし、人から話しかけられる経験が乏しければそもそもことばが育ちませんから、環境を無視することはできないのですが、「基本的な方向性はすべて遺伝が決めている」という主張になるわけです。

これに対して認知言語学が主張しだしたことが、そういうことばの基本的な規則は子どもが具体的な環境の中でのその子自身の使用経験の中で少しずつ獲得していくものだ、という考え方だということになります。そこで学ばれる規則はいきなり「普遍文法」のような一般性を持ったものではなくて、いろんな規則がことばのさまざまな使い方の中で学ばれていって、それがさらに統合される形で(※※※)より一般的な普遍性を持つものになっていく、という考えなのだろうと思います。

この視点は療育支援の時にとても重要だと思います。子どもがことばを習得するとき、何かの一般的な規則(たとえば犬のカードを見せられたら「inu」と声を出させる、とか「お菓子」「たべる」と目的語と動詞の順に並べさせるなどなど)を訓練させることが問題なのではなくて、犬を一緒に見て、それに対する注意を共有しつつ「わんわんいるね!」などとその犬についてのコミュニケーションの中で「wanwan」という音を共有するなど、具体的なコミュニケーション活動の中の経験の積み重ねが大事になります。そのような具体的なコミュニケーションの積み重ねの中で、子ども自身がだんだんとそのやり取りにの中に含まれている規則性に気づいていき、そしてそのようにして得られる様々な規則性を組み合わせて、より一般的な規則を自ら作り上げていくのだと考えられます。そうやって「自分自身でひとつひとつ具体的に経験していく」ことが重要です(※※※※)。

続いて二番目の「主観的な意味」の問題です。谷口さんがこの「主観的」という言葉をどういう意味で使われているのかは私にはもうひとつわかりきらないところがありますが、ここでは比較的素朴に、「個人の思い込みではなく、人とも共有された客観的な意味(辞書的な意味とも)」との対比で「主観的な意味」を考えておきたいと思います。つまり、客観的で一般的な意味から出発して考えるのではなく、そのことばを使うその人の個人的で主観的な意味から出発して考えようとする視点だと理解されます。

次のような事例で考えてみましょう。

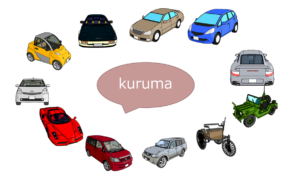

ある人が「kuruma」と発音したとします。その音でその人は「車」をイメージしているでしょうし、聞いている人も日本語を知っていればそうでしょう。でもその「車」というものが具体的にどういうイメージでとらえられているかは人さまざまです。なぜそういう違いが生まれるかというと、そのひとのそれまでの人生の中で、車というものをどういうふうに体験してきたのかによってそこで作られるイメージは変わるからですね。ですから「kuruma」という音から生まれる「意味」は基本的にその人の主観的な体験に根差して様々になるわけです。

わかりやすい例でいえば、視覚障がいの方が「kuruma」と聞いた時のイメージを考えてみましょう。視覚障がいですから、当然視覚的なイメージは得られないか、非常に限られたものになります。ですからその方にとっての「意味」は車の音や触わった感じ、乗った感覚、においなど、ほかの感覚器官から得られるイメージが中心になるでしょう。当然図のような車のイメージは持てないことになります。

そんな形で一人一人が自分の個人的な経験をもとにそれぞれの主観的な意味を獲得し、それに基づいて人とことばを使ってコミュニケートします。ただそこでお互いにイメージするものが大きくずれると、コミュニケーションがうまくできなくなるので、そこでお互いのイメージを近づけるような調整が起こり、共有されたイメージがそこから広がっていくことになります。

というわけですから、ことばの獲得は、決して一般的な(辞書的・客観的)な意味の獲得からではなく、あくまでも個人の具体的な経験の文脈の中から、主観的な意味を核として展開し、それが徐々に共有された客観的なものに育っていくのだという見方が重要だということになります。(このような言葉の獲得の展開の具体例については、故岡本夏木先生が「子どもとことば」(岩波新書)の中で、娘さんの観察事例から論じられています)

このことは、ことばに関する療育支援の在り方を考える上でもとても大事だと思います。ここでは二つのポイントから考えましょう。

まず最初に、たとえ子どもが最初は言葉の使い方が多少おかしくても、その子の使い方から出発することが重要で、それを頭から否定してはならないということです。それはその子にとってはとてもリアルな主観的な意味なので、それを否定されることは大変にショックなことにもなりえます。ですからその主観的な意味は尊重しながら、しかしそれではほかの人とのコミュニケーションがうまく取れなくなる部分について、少しずつ調整していくという順序になります。その場合にもあくまでもお互いのコミュニケーションの中で調整していくことが重要で、ときには強く修正することも必要な時もあるにせよ、強制的な矯正を中心にするとやがて無理が来ることになります。

ふたつめは当事者理解の問題に絡んできます。発達障がい者の場合、たとえば感覚過敏といわれるような現象とか、ことばの受け取り方にずれがある(裏の意味を読めないといわれるような現象など)など、同じ言葉を使いながら違う意味になっている場合がしばしばあります。綾屋紗月さんも強調されていましたが、たとえば「おなかがすいた」といった身体の感覚も、定型であれば体のあちこちからやってくる感覚をすっととりまとめて「これは空腹の状態だ」と理解するところ、彼女はそれがそれぞればらばらの脈絡のない感覚情報として意識に上ってきて、それを「空腹」として理解するのが困難だったりするようです。

そんなふうに、定型のことばと、発達障がい者のことばは、ことばとしては(発音としては)同じであっても、そのことばに付随して体験されている意味が相当ずれている場合が少なくありません。ところがなまじ「おなじことば」を使っているため、お互いにその背後にある意味のズレにお互いに気づきにくいわけです。

このため、通じるはずのことばを使ってお互いの誤解が積み重なり、コミュニケーションに困難を生じさせ、ひいては心理的な葛藤を積み重ねて二次障がいに至るような展開がそこから生まれます。典型的なディスコミュニケーション現象です。

ここで大事になるのは、辞書的な「客観的」意味で発達障がい者のことばを理解するのではなく、その人の体験に即した形での意味を理解する努力をすることになります。また発達障がい者の側も、定型的な意味の使い方が自分とはずれている、ということを理解するプロセスが重要になります。それはどちらが正しいとか間違っているとかではなく、それぞれの特性からそれぞれの主観的な体験に基づいて作られている「意味」なのです。

ですから「当事者視点を重視した療育支援」を模索していくうえで、この「主観的な意味」という視点はとても重要になります。そこがコミュニケーションの発達、ことばの獲得と展開にとっての絶対的な出発点なのです。そこにどこまでしっかりとした足場を持てるかがこれからの療育支援の大きな課題となるでしょう。

というふうに理解すると、研究所で重視してきた「当事者視点」の問題と、認知言語学が重視してきた展開に、とても親和性があることに気づかされます。実はこのような親和性は偶然のことではないと私は思っています。自然科学的な客観性の考え方の発展に対して、現象学がそのような客観的な分析の視点をいったんかっこに入れて(エポケー)私(主観)にとっての世界の現れ方を分析してまずは整理しようとしました。この発想は社会学や人類学、心理学など多方面に大きな影響を与えてきましたが、どちらの考え方も、客観にとっての主観とは何か、主観にとっての客観とは何か、ということについて、なかなかうまく答えられない現状が続いているように思えます。私がかかわっている供述分析の分野でも、供述の意味の主観性と客観的なその評価の問題は大混乱したまま、不合理な供述評価を生み、冤罪を繰り返し生み出している現状があります(※※※※※)。

この問題の解決の道は、客観を主観から切り離さず、主観と主観のかかわりの中から考えるという、共同主観的な見方にあると私は思うのですが、「当事者視点を重視した療育支援」もそういう大きな流れの中の一つとして考えることができます。ということはこの転換は世界史的な転換の一コマとして考えられる、かなり普遍的な問題の一部としてとても安定的なものだろうと思えるわけです。その意味で認知言語学の最先端の研究の方向性と、この「当事者視点」の問題の親和性が生まれるのも当然と言えるのではないでしょうか。

※ 例えば、論文などではやはり何かの知見を確実なこととして主張することが重要になりますし、実際あまりいい加減なことを主張しても論文審査に通りません。ただ、そういう知見は、現象のある側面について、限られた視点から分析し、考察したことに限られています。そして実際の現象はとても豊かで、そういう小さな視点から見切れることはめったにあることではありません。けれども研究会や講演などで話をするときには、いろんな側面からいろんな視点から考えている人たちが目の前にいるので、さらに柔軟に自分の知見を説明したり、議論したりすることが必要になります。つまり、柔軟な思考が欠かせないわけです。とても複雑な現象である人間の心理現象や発達の問題などについてはますますそういうことが重要です。

そのあたり、発表者がどの程度の範囲の視点を考慮しながら、どの程度柔軟に問題を検討できているか、ということは、発表者の語り方や表情、議論の仕方によってよく見えてくるところがあって、それによってその知見の安定性や広がり、あるいはその限界などもある程度推測することができます。少し言い換えると発表者の人柄も私にとっては興味深いことで、「ああ、こういう人柄の人だから、この現象をこういう角度から理解しようとしているんだな」ということが見えてくると、その議論の可能性の範囲も感じ取れるようになるし、なにより発表者に親しみを感じるのもいいですね。

この親しみという要素も実はとても大事で、海外の研究者と特に英語でやりとりすると、世界的にトップレベルの人とやり取りしても、お互いにファーストネームで呼びかけ合うことになります。研究は権威によって正しさを確定するのではなく、主張の根拠や論理性によって正しさを決めていくので、たとえ権威のある人とであってもフラットなコミュニケーションが大事にされるわけです。そうやってお互いに自由に議論し合える雰囲気がなければ、学問は発展しません。

※※ たとえば「kuruma」という音声を使って「車」という意味を表す、「傘のマーク」で「お天気は雨」という意味を表す、「(^_^)v」で「肯定的な気分や意見」を表す、などの関係を記号的な関係といいますが、記号論で有名なパースの分類では最初のものが記号と意味の間に必然的な関係がなく、社会的な約束事にすぎないものでシンボルといい、二番目ものは傘は雨の時に使うもので雨という天気につながっている指標になるということでインデックスと言い、最後のものは表される対象の形の一部を使って類似の記号にしている、ということでアイコン(またはイコン)と言います。いずれも記号的な関係で、この中で人間のことばの大部分はシンボルのレベルで働いています。

※※※ 自己組織化、という概念が、複雑な構造が順次形成されていく過程を説明するために、いろいろな分野で利用されています。これはあらかじめ何かの完成品の設計図のようなものがあって、それにそって構造が作られていくのではなく(この場合、その経過を監視して設計図通りにできているかをチェックするメタ的なしくみが必要になります)、比較的シンプルな規則が状態に応じて順次繰り返されて作動することで、自ら複雑な構造を順次くみ上げていく、といった展開です。この後者であれば、特にあらかじめ「完成された設計図」は必要なく、またその過程を監督する別の認識主体も必要ではありません。一般的な構造が「それ自体で組織化されていく」という現象を理解するうえで、重要な考え方の一つになります。これに対して人間の社会システムの場合は、単に自己組織化だけではなく、そのプロセスを監視して意識的に調整する主体が成立する、ということが重要なポイントになります。自己組織化の議論をさらに深めることによって、この「調整する主体」が自己組織化されて生じていくプロセスを分析することも可能になるだろうと思いますが、そうやって形成された調整主体は、それ自体が相対的に自立したシステムを構成して作用するようになると考えられますので、自己組織化の議論の単純な応用ではおそらく追いつかないのではないかと私は考えています。この自立したシステム間の高次の組織化についても、自己組織化の議論である程度説明可能かと思いますが、その際重要なことは、そこで組織化されるシステムは個体を超えて個体間のものとなるということです。このとき、固体内のシステムの理解を超えて、間主観的、そして共同主観的に成立するシステムの問題が重要になります。幼児におけるこのような関係調整システムの形成については、拙著「文化とは何か、どこにあるのか」や拙編著「子どもとお金」などに「拡張された媒介構造(EMS)」の形成の問題として解説してあります。なおEMS概念の初出は以下の文献になります。

Yamamoto, T & Takahashi, N. (2007) Money as a cultural tool mediating personal relationships: Child development of exchange and possession. in Valsiner, J. & Rosa, A.(eds.)The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology. New York: Cambridge University Press.

※※※※ なお、ここでの「具体的な経験」には、「大人の働きかけ」や「モデルとしての大人の行動」といったものも重要な要素となります。これらの要素を組織化することで間主観的・共同主観的なシステムが形成されると考えられるからです。療育支援の中では「やってみせてあげる」といったようなモデル的な働きかけの重要性や「ヒントをあげる」といった補助的な働きかけの重要性の問題になります。ヴィゴツキーの最近接の発達領域(ZPD)の視点も、ここにつながってくるといえるでしょう。

※※※※※ この問題については、元高裁判事で事実認定論について理論的な再構成を目指している、私の共同研究者でもある石塚章夫さんが、現在共同主観性の観点から主観客観の二項対立的理解を超える事実認定学を構想されています。お互いにどうやって「事実」の認識を共有できるのか、「事実」の認識の共有とは何か、という問題は、子どもが他者と徐々に世界の理解を作り上げていく発達過程を考える上でも、中心的な問題の一つになります。この問題に関連する石塚さんとの共著論文には以下のようなものがあります。

山本登志哉・石塚章夫 2019 供述評価をめぐる心理学者と裁判官のディスコミュニケーション:何が、何故ずれるのか 判例時報2396 125-134 判例時報社

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ

投稿はありません