2024.03.18

自閉の子の絵に感じるもうひとつの世界

先日、ある自閉症の女の子の絵画制作に関する支援をテーマに、事例研究会をやったのですが、彼女の絵を味わうことを通してその子の自閉的な特徴をもった世界にだいぶ近づけた気がしてとても面白かったです。

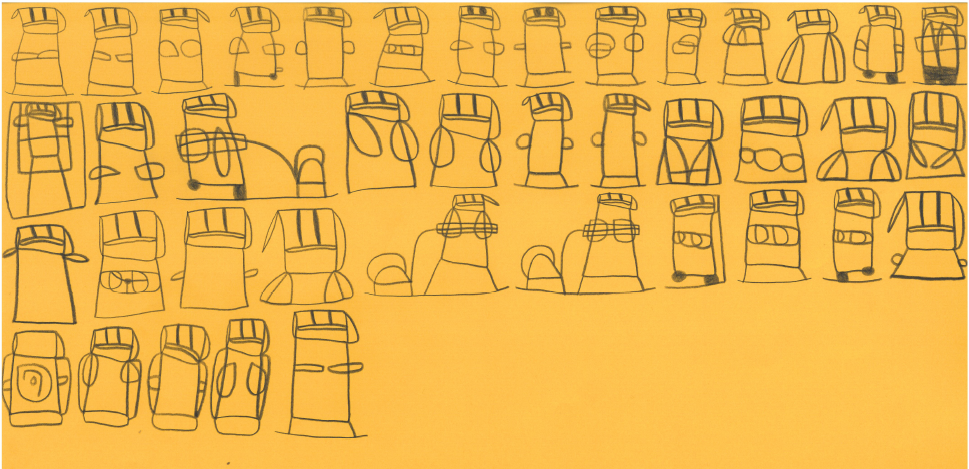

どんな絵を描くかというと、ちょっとロボットにも見える、独特のスタイルでキャラクター化された犬の絵をひたすら紙一面に並べて書いたりしています。ひとつひとつをよく見ると、どれも少しずつ異なっているんですね。たとえばある絵では右の耳がはねた感じになっていて、その次の絵は左の耳がはねている。

そういうのを見ていると、「タンタンタンタンタタタン……」という感じの、独特のリズムを絵に感じることができました。実際絵を描いているところを動画で見せていただきましたが、描きながらなにか歌を歌っているような独特の声を出しながら書き連ねていってもいます。

そのほか、こちらには地域の芸術文化祭に出品された作品も掲載されています。

「自閉 絵」くらいでググってみると、自閉の子が書いた絵などがたくさん出てきますが、そこにわりに共通してみられるように感じるのは、画面いっぱいにびっしり何かがえがきこまれていることや、それらが遠近法によって構成されることがあまりなく、描かれたものが同じ平面にひとつひとつ同じような大切さで並んでいたりすること、色遣いが鮮やかなものが多く、これも描かれた一つ一つのものに込められた作者の強い感情が現れているように感じられること、などなどでしょうか。

彼女が最近描いた絵には、まるで抽象画のように色の塊が紙一面に隙間なく描かれたものがありますが、その世界はやはり自閉当事者で発達障がい児の支援のためのアプリFocus onを開発して頑張っている学生起業家の森本陽加里さんがやはりそういう絵にはまっているんですね。森本さんには一度逆SSTでもそのお話をしていただきましたが、そこに何かつながるものを感じたりします。

と、ここで少し話を広げて考えてみます。

西洋絵画史で現代絵画への転換点を作ったアンリ・ルソーやセザンヌなども、遠近法が苦手だったり無視したりしていて、「物理的な空間を絵の上の再現する」のではなく、「私の主観に現れた世界を並べてえがく」みたいな傾向があるようですが(このあたりについては山田五郎さんの解説動画がすごく面白いです)、近代社会を導いた自然科学的「客観主義」とは異なる世界をそこで表現していて、そしてたぶんルソーなどは強烈なエピソードの数々を聞いていると、かなり自閉的な傾向が強かったのではないかと感じています。

ちょっと理屈っぽくなりますが、自然科学的な「客観主義」の特徴は、一つのものをいろいろな角度(視点)から見て、そのうえでそれを統一した一つの原理(視点)から説明しようとするところにあると思っています。全ての視点がある統一した視点で説明される。そういう超越的な(個々の視点を超えた)視点が自然科学でいうところの「客観」ということになります。(一つ一つの視点は主観ですので)。「誰が見ても同じに見える」ことが実証科学で重視されるのもそのためです。

そうすると、どんなことが起こるかというと、その「客観」こそが正しくて、一つ一つの「主観」は偏ったものだったり、誤ったものである、という理解の仕方が変に重視されることになります。逆に言えばひとりひとりの「主観」には価値がないようにさえ思われたりするわけです。実際実証的な研究で多用される統計学でも、「真の値(真の平均値)」というものが正しい値としてあって、個々の具体的なデータはそれに偏りが混じったものといった形で理解されています。(本当は現代物理学でも「主観」を外して物理現象は理解できないという話が基本になってきているように思えるのですが……)

現代の絵画への転換は、そういう見方に対して、「そんなことないんじゃないの?」という疑問を投げかけているように思えます。たとえば印象派は、客観的にそこにある「物」を描くより、色の点の散らばりという、「素朴な主観的感覚」に戻して絵を描きます。ルソーの絵は、遠近法で物理学的に作られた「正しい見え方」ではなく、「この人大事な人」みたいな「主観的な印象」でえがかれるものの大きさが決まったり、あくまで自分にとっての「見え方」を表現していきます。ルソーに影響を受けたピカソは、「一つの正しい見え方」ではなくて、そのもののいろんな側面についてリアルな印象を残す面を組み合わせる「キュービズム」を展開していきます。

自閉的な人の絵には、そういう「私にとっての見え方」をとことん追求しようとする姿が現れているような気がするんですね。その意味でその世界の見え方や表現の仕方は「新しい」ともいえるんだと思えます。そしてその強烈な「主観的見え方の世界」が、ひとりひとりの主観を超えた「客観」こそが大事だという世界観の中で生きている人に、新鮮な印象を与えるのでしょう。

エジプトの壁画なども同じように見える部分がありそうに思うのですが、西洋近代絵画以外の絵画表現の世界はもともとそういうものだったのでしょう。

Wikipedia 「古代エジプトの服飾」より

そして近代の終焉と共に、改めて「主観」に立ち戻って世界を表現する考え方が大きな力を持つようになっています。哲学では現象学がそれに挑戦してきましたし、社会学などもその影響を受けて「個の視点」から社会を記述しなおそうとする流れが強くあり、「ライフヒストリー」研究なども展開してます。歴史学や人類学等でもそういった流れに影響されて、「支配者の視点での<正しい>歴史」ではなく、庶民の個人的な記憶から歴史や社会の中の個人を見直す流れが生み出され、心理学では人の語りから心を考えようとする「ナラティヴアプローチ」が展開しています。廣松渉の「世界の共同主観的構造」の議論はある意味でそれらの議論が持つ主観主義の限界をさらに超える形で、近代的な客観主義を原理的に超える議論を徹底して追及しています。

私が「文化とは何か、どこにあるのか」(新曜社)で試みたのも、「文化」という、自分を超えて「客観的」に存在しているように見えながらも、同時に個々人の「主観」を外しては決して成り立たないような不思議な現象について、従来の客観主義的な文化の議論でもなく、比較文化心理学などに典型的な、「個人の内部の主観の仕組み」で理解しようとするのでもない形での理解をしてみようということでした。

また「自閉症を語りなおす」(新曜社)で追及したのも同じことです。定型的な基準を「正しい客観的な見方」として、そこから逸脱したものとして自閉を考える話をやめ、そのような「客観的な見方(医学モデルに典型的)」は、実は定型当事者の主観的な見方のひとつにすぎないのであり、自閉当事者の視点とその意味では同等であるということを前提に、異なる主観間の対話の中で、主観に基づきながらも個々の主観の一面性を超えた多面的な自閉理解を作ろうとする試みと言えます。

さらに今、自閉的な人のコミュニケーションの仕方の仕組みを定型のそれと比較してどこでお互いにすれ違ったり理解が共有されたりするのか、といったことを、やはり上のような新しい流れの影響を受けている会話分析や相互行為論といった視点から分析してみようという共同研究を始めたところでもあります。

話を元に戻して、自閉の女の子の絵ですが、それは彼女が彼女の主観の中で大事にしている何かを大切に表現しています。その主観の世界は、多くの定型の人が作っている世界の見え方と少し違うのですね。だから定型的には「わけがわからない」「意味のない絵の繰り返し」に見えて、「こだわり」と言われたりします。でもそうじゃないんです。その子にとって意味のある世界を、その子が納得する形で表現しようとしているのだと思えます。今回の事例研究会では、そういう彼女の世界に少し共鳴できる部分があったかなと感じました。

一人一人の「主観的な見方」を劣ったものとみて、一般化された「客観的な見方」こそが正しい見方だというような偏った見方を超えて、ひとりひとりの主観的な多様な見方を大事に、お互いの主観的な世界をつないで一緒に生きていく、本当の意味でのダイバーシティーを前提にしたインクルーシヴな共生を目指すうえで、そういう自閉的な世界観を表した彼女の絵を楽しむことには、とても大きな意味があるなと思えます。それは自分の主観的な世界とはちょっと違う別の主観的な世界に触れて、自分の主観的世界をさらに豊かにしていく大事なきっかけともなるのでしょう。

- 「当事者視点を大事に」ということの具体的な形

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

投稿はありません