2024.06.05

「社会モデル」から「対話モデル」へ

障がいの理解と支援の考え方について、「医学モデル」から「社会モデル」への転換が進行していると言われるようになってきましたが、それとの関係で言うと、「当事者視点を踏まえた関係調整としての支援」という研究所の考え方は、その延長上に「対話モデル」として説明できそうだな、という話です。

この4月から「合理的配慮(reasonable accommodation)」が法的には「努力義務」から「義務」に変わりました。

これによって、障がい当事者から配慮を求められた場合、「前例がない」「特別扱いできない」「そんなことしてもし何かがあると困る」「○○障がいの特性に必要な対処ではないから」といった理由で配慮をしない、ということが法的には許されなくなり、求められた配慮の可能性を具体的に当事者(および保護者や支援者)と一緒に検討することが必要になります。

ところで障がいが生み出す困難という問題を考えるときに、「障がい者」という個人をメインに考える場合(①)と、障がい者が生活している場の「環境」をメインに考える場合(②)とで、困難を減らすための工夫のポイントが変わってきます。

①の場合は、「障がい者」が社会の基準に「適応できない」特性を持っている、という理解が中心になり、言い換えると障がいの困難の原因は「その人自身の中」にあるとみなされることになります。その意味で障がいは「その人の問題」として理解され、その結果「その人に求められる適応への努力は何か」という形で障がい者自身が抱える課題として「障がいの困難」をとらえることになります。

ですから、そういう障がい者への「支援」は、その人の身体の状態を変えるための「治療」を行うこと、「適応」のための「訓練」や「理解」のための「学習」の努力を促すことが中心となります。

②の場合は、障がいという特性を持った人にとって、環境条件の方があっていないのだという理解が中心となり、言い換えると困難の原因は「その人が生きている環境」にあるとみなされることになります。その意味で障がいは「障がい者が生きにくい環境」を作っている「社会の問題」として理解されることになり、困難に対しては社会が責任をもって対処する必要があると考えられるようになります。

そうすると、障がい者への「支援」は、環境調整がメインになるということになります。

これまで発達障がい理解や支援の方向を考えるときに重要な足場になっていた「医学モデル」はこのうち①の視点が中心になっているものと理解できます。これに対して社会に配慮を義務付けた「合理的配慮」の法制化は②の視点が中心になっていて、こちらは「医学モデル」に対して「社会モデル」という見方が取り入れられたものと考えられます。

発達障がい児の支援法として有名なABA(応用的行動分析)は、この二つで言えば「個人にたいする訓練」を重視する点で①の視点に立っているとみられますし、自閉の子に対する支援法として有名なTEEACH(ティーチ)は、「構造化」の考え方によく現れているように、自閉の子がその特性に合った形で活躍しやすくなるような「環境の調整」を重視する点で②の視点に立っていると言えるでしょう。

そういう見方からすると、医学的な診断基準を柱に2004年に施行された「発達障害者支援法」は①の視点が中心で、今年合理的配慮の提供が義務化されるように改正された「障害者差別解消法」は②の視点が中心というふうに、世の中の障がいに対する見方は①から②へと時代的に発展してきていると見ることもできそうです。

そして研究所の客員研究員をしてくださっている榊原洋一さん(小児科学・お茶大名誉教授・CRN所長)も、すでに数年前から「発達障がいについての支援は<治療>ではない」ということを強調されているように、発達障がい問題で先端的に取り組んでいらっしゃる医学者も、決して①の枠に収まらない見方を提示されるようになっています。

そういえば心理学の中でも面白い研究があって、何かのトラブルがあったとき(たとえば犯罪とか)、最初は周囲の人の理解は、「その人自身に責任がある」という見方が強くなり、しかし時間がたつと「その人が置かれた環境に問題がある」という見方に変わっていく、ということが言われたりします。それと同じような展開にも見えますね。

ところで、「環境」ということを考えたとき、そこには大きくいって二つの要素があります。ひとつは「物理的な環境」で、もうひとつは「人という環境」です。ここにもうひとつ「社会的な環境」を加えることもできますが、ここでは「社会」を「人と人とのつながり方」という観点から見たいので、「人という環境」のほうに含めて考えていきます。

「社会」というものを単に「個人の集合」として考えることはできない、というのは社会的な問題を考えるうえで欠かせない視点ですが、しかし個人がない社会というのもあり得ません。この二つの関係をどう理解したらいいかというのは昔から大問題であり続けてきましたが、私は「文化」という社会的な現象を考えるために整理した「文化とは何か、どこにあるのか:対立と共生を巡る心理学」(新曜社)の中で理論的にはその問題を整理してみました。ここでの「人という環境」と「社会的な環境」についても同じ理屈が成り立ちます。関心を持っていただける方はご一読ください。

これまで私が発達障がい児の支援の問題を中心として、さらに就労移行支援や就労支援で大きな問題となる精神障がいに関して具体的な事例に接し、障がい当事者の方と話し合ったり、また家族の方のお話を聞いたりしながら、切実に感じてきたことは、その二つのうちの「人という環境」の問題でした。

身体障がいは比較的周囲の人が気づきやすい、従って「見えやすい障がい」なのに対して、発達障がいや(発達障がい以外の)精神障がいはじっくりつきあっていくとわかる、という展開が多い「見えにくい障がい」と言えます。身体障がいは、あくまで表面的にではありますが、その障がいの様子を目で見ることで、「何が困難になるのか」「どのような配慮が必要か」といったことが比較的想像しやすいのに対し、発達障がいや精神障がいは表面的に見ても「何が困難なのか」がよくわからないことが多いわけです。ですから「どういう配慮が必要か」も想像しにくいことになります。

当然「社会モデル」から考えたときにも支援のポイントの置き方、重点の置き方に違いが出てきます。身体障がいの場合はとりあえずはその困難は物理的な環境との間に起こっていますので、物理的環境を整えて、障がいの有無にかかわらずにその人が生活しやすくなる状態を作っていくことが「合理的配慮」の中心になって行きますし、その環境を整えることが「社会の責任」と考えられることになります。

これに対して発達障がいの場合、「構造化」が問題にもなるように、もちろん物理的な環境の調整も重要にはなりますけれど、むしろ困難の中心は「対人関係の中での葛藤」が中心になります。もともと持っている心理的な特性が周囲と合わないために、心理的な葛藤が深まってうつや引きこもり、自傷・他害などの二次障がいが問題になるケースがたくさんあるのですが、その問題を解決していくには、最終的にはその「対人関係の中での葛藤」を解消する努力が必要になるわけです。

ではなぜそういった葛藤が起こるのか。医学モデルで考えると、その診断基準を見れば明らかなように、その人が定型発達者の基準から外れているために、他者と関係がうまくとれなかったり、社会に適応できないのだ、ということになります。けれどもじっくり付き合う交流が深まっていくほど、もっと重要なことは、お互いに「相手が分からない」ということにあるのだということが見えてきます。

同じものを見ても、違う感じ方をする。同じ状況にいても、注意や理解のポイントが違う。同じ言葉を使っても、そこに込められている意味が違っている。同じやり方で自己コントロールをしようとしてもうまくいかない。社会的に生きていく上で困難を感じる点がずれる。……だから相手の世界がお互いに想像しにくい。

「医学モデル」で見ると、ここがなかなか乗り越えにくいことになります。なぜなら「定型の見方(基準)の方が正しい」という理解を前提に成り立っているからです。でも実際は「お互いの見方(基準)がずれている」わけですから、その意味ではどちらにも正しさがあり、どちらも相手にとっては間違っていると言えるのですが、そういう視点がとりにくくなります。

個人の外側の環境を重視する「社会モデル」でも、物理的な環境の問題に重点を置いて考えている場合には、そもそもの「人」の問題がとらえにくくなります。また「人」の問題も、支援者の側の視点だけ、あるいは障がい者の側に視点を置くだけでは、それと異なるものの見方をしている相手の視点との「葛藤」が何なのかということが見えにくくなります。

結局「相手の言うこと、ふるまいの意味が分かりにくい」ということにどう向き合うのか、そのズレがなぜ双方を傷つけ、関係を悪くするといった展開に結びつきやすいのかといったことを考え、それをなんとか乗り越える方法を考えていくしかないということになるのだと思います。

でも言うは易し、行うは難しで、逆SSTでも身に染みてわかるように、たとえば対人関係では定型的な感覚が強いと思える私の場合、ほんとに自閉的な視点、感覚、考え方は理解がむつかしく、その世界を共有することに「巨大」な困難を感じます。長年をかけて少しずつ分かるように思えることも出てきますが、どこまでいっても難しさの思いは無くなりませんし、自分の理解力のなさを思い知らされています。

ところが、たとえば自閉的な人同士だと、私がぴんと来ないことについてもかなり通じ合われているなと感じることも少なくないように、決して発達障がい者の方がでたらめに考えたり振舞ったりしているわけではないのです。ただ定型にはなかなか理解されないのでつらい思いをされている。

そんなふうにお互いに理解がむつかしい中で、それでもお互いに「尋ね合う」ことで少しずつ変化が生じます。自分の常識で相手と話すと、相手の人の応答はぜんぜんその常識の枠にはまらなかったりします。そうするとそこで自分の「常識」の限界が見えてきます。そのことで自分の「常識」で相手の人を決めつけたり、理解したつもりになったりすることについて、慎重な姿勢が生まれてきます。

自分の「常識」でだけ相手を判断すると、単に相手が「非常識」で「困った人」にしかならなくなったりして、お互いにそうなると葛藤が強まっていきますが、相手の人が「自分とは異なる常識を持っている」ということに気付くと、そこにクッションができて、もう少しいろんな相互理解の可能性を探れるようになってくるんですね。少なくともあいてのひとにとって不当に感じられる一方的な「決めつけ」はしにくくなります。

このプロセスが「対話」ということになります。

普通「対話」というと、「仲良く話し合いましょう」みたいな表面的な理解で使われることが多いのではないでしょうか。「話せばわかる」みたいな感じですね。

ところがここでの「対話」は全然違います。話しても話してもわからない、わかったと思ってもまた新しい誤解だったりする。相手を完全にわかることなんてありえない。ということを大前提にして、だからこそ、少しでもわからないことをわかるように語り合っていく姿勢を持ち続けましょう、というのが「対話」です。

こういうコミュニケーションの考え方の基本は「ディスコミュニケーションの心理学:ズレを生きる私たち」(東大出版会)や上に紹介した「文化とは何か、どこにあるのか」で具体的な例でも、理論的にも展開してきました。なお、現在ディスコミュニケーションという概念は心理学に限らずいくつかのほかの領域の方たちも使ってくださり始めていて、元裁判官の西愛礼さんの著書で最近冤罪関係で重要な本として話題になった「冤罪学:冤罪に学ぶ原因と再発防止」(日本評論社)でも上の本を引用しながら議論を展開してくださっています。

そういう視点から障がいや支援を考えることを「対話モデル」とここでは呼びたいと思います。「理解できるから対話する」のではなく、「理解がむつかしいからこそ対話する」のです。「理解できるから対話するのだ」という姿勢は、多くの場合「自分の常識はそのままで相手をその常識で理解する」ことにとどまります。ところがここでいう対話は「自分の常識では理解できない」ことを発見し、お互いに相手を理解できるように「自分の常識を柔軟に変化させていく」ことが大前提になっています。お互いに自分の枠に閉じこもっていては対話は成立しません。

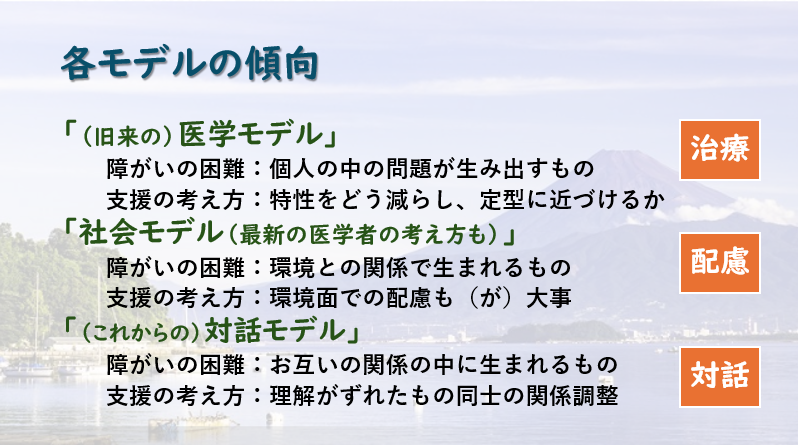

先日、静岡の方の研修で合理的配慮と社会モデルについて説明してほしいと頼まれて、そういったことについてもお話してきました。そこで一応まとめてみたのが以下の図の様なものになります。もちろん医学的な対応をしていても、そこにはかならずコミュニケーションが存在していますし、社会的な、あるいは対話的な対応をしていても、そこには必ず個人やその身体も含まれているので、ここでのモデルの区別はそれぞれのスタンスに立った場合、「特にどこに注目することになるか」という理念的なパターンの話です。

こんな感じで、このブログでもいろんな人やいろんな考えに触れながら、現場の皆さんや障がい当事者の皆さんとのコミュニケーションを通して手探りで模索してきたことが、だいぶ整理されてきたような気がしています。

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ

- 「笑顔が出てくること」がなぜ支援で大事なのか?

投稿はありません