2020.11.11

発達障がいと定型発達の境目

インフルエンザなどの感染症の病気では、ウィルス検査によって感染の有無が機械的に診断されますが、ある子を発達障がいとして診断するか、診断しないかについては、診断者の主観が入るので、そんなに機械的に決まるわけではありません。

ですから、同じ子どもを見ても、診断が下りたり下りなかったり意見が異なるのは特に珍しいことでもないということになります。なんでそういうことが起こるのでしょうか?自閉症スペクトラム障がいを例に説明してみます。

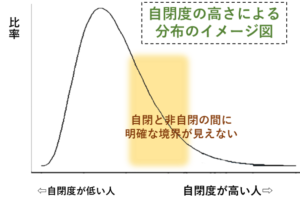

自閉傾向の強さを知るために、いくつも関連しそうな項目を並べて評価してもらい、それぞれの子どもの点数を出してみる、という方法があります。神尾陽子さんたちはこの方法でたくさんの子どもたちに調査をした結果を見ると、だいたい図のようになるとのことです。

図の見方ですが、左側に行けば行くほど自閉傾向が弱いと考えられ、右側に行くほど強い人と考えられます。それでグラフの高さはそれぞれの強さの人がどの程度の比率を占めるかを表しています。グラフが高いほど、たくさんそういう人がいることを表しています。

一目でわかると思いますが、このグラフ、左から急速に高くなり、その後緩やかに低くなっていきますが、その変化にはっきりとした境目がありませんね。

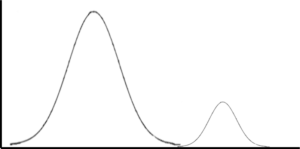

これが例えば次のようなグラフになれば、かなりはっきりと分かれる二つのグループがあり、それぞれが定型と自閉の集団というふうに区別してみることができます。けれども実際のデータはこういう風にならないわけです。

つまり、「自閉的な傾向」は強い人から弱い人までなだらかにつながっていて、「ここから先は自閉」「ここまでは定型」といったはっきりした線が引けないということになります。ですから、右の方に行けば行くほど、多くの人が「これは自閉症だね」と判断しやすくなりますし、左に行くほど「これは定型(非自閉)だね」と判断しやすいわけですが、その間になると、人によって自閉と判断したり定型と判断したりということが起こりやすくなるわけです。

こういうふうにはっきりとした区別がなく、なだらかに傾向が変化していくところから「自閉スペクトラム症」の名前には「スペクトラム」という表現が入ることになります。虹の色がはっきりとした境目が無いように、なだらかに変化していくわけです。

そう考えると、診断と言う行為は、なだらかな変化にはっきりとした境目をつける行為である、と言えることになります。なにしろ診断が下りる下りないで、法律的には障がいとして支援の対象になるかならないかがはっきりと分かれるわけですから、この診断は社会的にはとても重要な役割を持っています。

つまり、診断は境目がはっきりしないところに、社会的にはっきりとした区分けをするという役目を持った行為なのだと言えます。

行政的な視点からすれば、これはある程度仕方のないことでしょう。支援は税金を使って行う公的な行為ですから、誰に支援を行えるかは、何らかの基準で公平に決めなければなりません。ただ、公平と言っても、多くの場合血液型のように機械的に決められるものではないので、そこで「専門家」に判断してもらって、それで公平と考える、という仕組みを作っているわけです。

客員研究員の榊原洋一さんは「図解よくわかる発達障害の子どもたち」でこんなことを書かれています。

たとえば、ADHDの子どもでは、多動性という行動特性がみられますが、同じ程度の多動性であっても、寛容な人には「活発な性質」ととらえられ、きびしい目でみる人には「過度の落ち着きのなさ」に映ります。

これは、ある個性や性格の人を「許せない」と思う人もいれば、許容できる人もいることと似ています。発達障害の特性は、こうした「個性」や「性格」に近いものと考えられます。

ここにも「スペクトラム」の性格がよく表れていますね。つまり、ADHD傾向が強ければ多くの人が「この子はADHD」と判断しやすいでしょうが、境目くらいになると、人によって見方が違ってきます。ではどういう見方の違いが影響するでしょうか。

榊原さんが挙げている例は「許せるかどうか」という違いです。これは実生活の中ではとても大きな問題で、同じ子に対しても「許せない」と思えばその子のふるまいに対して厳しく対応することになるでしょう。そうするとその子との関係は厳しいものになりがちです。でも厳しく接すれば「治る」のかというと、発達障がいはそういう性質のものとは考えられていません。

ですから「親:怒る」⇒「子:変化が少ない」⇒「親:ますます怒る」⇒「子:嫌になる」という悪循環になりやすくなり、お互いの関係がよくなくなります。つまり「困った状態」になる訳ですね。これがひどくなると子どもが精神的に耐えられなくなって、二次障がいにもなっていきます。そうやって「生活していくうえで困難な状態」が生まれます。

逆に「元気な子だね!」で済めば、親もあまり気になりませんので、子どもも時々失敗しながらも伸びの伸びと生きられます。そうすると「生活していくうえで困難な状態」になりにくいわけです。

さて、この「生活していくうえで困難」かどうかということが、実は診断にも影響してきます。再び榊原さんの文章です。

自閉症には、「ことばの遅れ」「特定のものや動作へのこだわり」「コミュニケーションの障害」の3つの特徴があります。

この3項目において、日常生活に支障が生じるほどのつまずきがある場合、自閉症と診断されます。

ここで自閉症と診断されるかどうかの基準に「日常生活に支障が生ずるほどのつまづき」ということが書かれています。支障の中にはそれこそ身辺自立のレベルの問題もあれば、対人コミュニケーションの問題もあります。そして自閉症は対人コミュニケーションにつまづきあるいは困難が起こりやすいものです。

そうすると、自閉症スペクトラムの境目のあたりにいる人は、周囲の人があまり神経質でなければそれほど困難が生じなくなりますし、周囲がとても神経質なら困難が生じやすくなります。つまり「日常生活に支障が生じる」状態かどうかは、その子だけではなく、周囲の受け止め方によっても変わってくるわけです。とすれば、周囲との関係によって診断も変わってくることも起こりうるわけですね。

私は研修では常に強調しているのですが、一方で発達障がいは環境によるのではなく、その子が持つ器質(特性)によって生まれるものです。けれども障がいかどうかの境目はそんなに機械的に決まらず、その子が周囲の人々とうまい折り合いがついているかどうかによって見方がある程度変わってくるわけです。

さらに学習障がいなどは世の中が「読み書きそろばん」を非常に重視するようになって生まれた新しい障がいで、それをあまり重視しなかった社会では障がいとして特別視する必要もなかったものですし、IT技術の活用が進めば書字障がいなどもそれで補えて、わざわざ障がいと言う必要もなくなっていくでしょう。書字障がいで「日常生活に支障が生ずる」こともなくなります。

その意味で、発達障がいと言うのは「脳の機能」の問題であるだけではなく、その特性をどう受け止め、お互いのその特性とどう折り合いをつけてうまく日常生活を行える工夫ができるか、という人間関係の質の問題でもある、ということになります。

つまり、発達障がいと定型発達の境目はその子が置かれたそういう人間関係の質によって変わっていくということなわけです。その意味で、発達障がいの特性は「治る」ものでも「治す」ものでもなく、お互いに調整してうまく折り合いをつけることで「問題にならなくしていく」ものだと言えることになります。

- 「当事者視点を大事に」ということの具体的な形

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

投稿はありません