2021.01.23

発達障がい児支援とカウンセリング

全国の支援スタッフのみなさんと事例検討をしていて、最近特に強く感じることがあります。それは取り上げられる事例の多くが、「発達障がいだから」ということが問題の中心なのではない、ということです。

取り上げられた子には診断がある事例もまだない事例もありますが、どの子も一応はいわゆる発達障がいの特性が多少なりとも見られます。だから「発達障がい児への支援」と言っても別におかしなことではありません。本人や周囲の人々が困っていて、支援を必要としているということも確かです。でも問題はそれが「発達障がい児だから必要な支援」なのかどうかということです。

もう少し平たく言うと、その困っている内容や状況が、どんな子を育てるときにも多少なりとも出てくる「子育ての悩み」として十分に考えられることが多いように感じるということです。

どんな人間関係でもうまくいかないことは起こります。それがこじれて大変になることもあります。親子関係 も友達関係も、先生との関係も当然そうです。なぜうまくいかないかというと、一つは相手が理解できないために、わけのわからないぶつかり合いが起こってしまうためですし、ひとつはお互いの要求がぶつかり合って調整がつかない状態になるからでしょう。

も友達関係も、先生との関係も当然そうです。なぜうまくいかないかというと、一つは相手が理解できないために、わけのわからないぶつかり合いが起こってしまうためですし、ひとつはお互いの要求がぶつかり合って調整がつかない状態になるからでしょう。

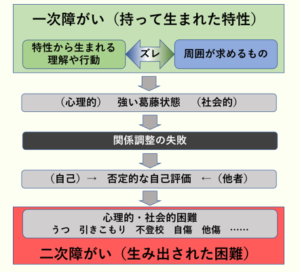

子どもの視点から言えば、周囲が自分に対して求めているものと、自分が求めたいものにズレがあって、その関係がうまく取れなくて厳しい葛藤が生まれている状態です。その葛藤が小さかったりわかりやすかったりすれば比較的簡単に調整がつくので問題が大きくはなりませんが、大きくなるとどう調整していいかわからずに状況がどんどん厳しくなってしまいます。

その状況で周りからは理解されず「困った子」と否定的に見られ、自己評価が低下し、その結果その状態に耐えられなくなって、葛藤状況を逃げるように引きこもったり、相手を攻撃したり、自分を攻撃したりといった二次障がいの状態に展開する、というのが一般的なパターンと考えられます。

つまり葛藤が起こったときに調整ができれば、問題は大きくはならずに、まあそれなりに生きていかれるわけです。

心理的な葛藤について対処するひとつのやりかたはカウンセリング(臨床心理学)です。精神分析の発想から展開していったカウンセリングの流れの発想の基本は、カウンセラーに自分の葛藤を表現する(大人なら言葉が中心、小さな子どもなら遊びが中心)ことで、自分を捉えなおし、自分を受け入れなおし、それを通して人とのかかわりも変わっていく、というプロセスを支援することです。

共感とか受容的態度ということが重視されるのも、クライエントがカウンセラーの元でそういうプロセスをじっくりと作り上げるために必要な条件だからです。つまり「相手の気持ちをカウンセラーが理解する」ということがかなり重視されています。

ただ、こういう共感ベースのカウンセリングの限界としては、そのカウンセラーが持っている他者理解のし方に当てはまらない場合に、共感しようもなく、とりわけそこに許しがたい態度や行動が伴えば、それを受容することは困難だということがあります。統合失調症などもそうですし、発達障がいの、特に自閉系のクライエントの場合はこの共感の在り方に定型とかなりのズレがあるので、相当のむつかしさがあります。

そういう限界もあるので、共感的な理解によって関係調整しようとする方法よりも、薬物療法や行動療法、認知療法など、物理的にあるいは論理的に問題に対処しようとするようなより客観的な手法も重視されることになります。

けれども、実際にいろんな事例を検討していくと、そういう「専門的な理解」や「専門的なテクニック」以前の問題として、もっと素朴にお互いの気持ちのずれを調整していくような関わり方が大事になるケースが多いように思えるのです。ある意味素朴なカウンセリングのような。

たとえばある子は気性が他の子より激しかったり、理解の仕方が極端に振れやすかったり、自分への要求(要求水準)が高すぎて現実の自分と合わずに苦しんだり、言ってみれば周囲の状況を把握して自己コントロールすることが苦手でした。そうなる原因としては幾分かは発達障がいの特性がベースにあるようにも感じます。お母さんもどうかかわっていいのか、対応に悩んでいる。

でもなんで自己コントロールがむつかしいそういう困った状態になっていくのかというと、自分の悩みをそのまま受け止めて、一緒に悩んで考えてくれる環境が乏しかったりと言うことが見えてきたりします。人間、自分のことを客観視するには、他者の目で自分を見ることが出来なければならないわけですが、それができるようになるには他者が自分をしっかり受け止めてくれて、その人の見方を自分の中に取り込んでいけるようになる、という経験が大事です。

そしてその他者は、自分を肯定的に見てくれる他者であることが大事になります。もちろん否定的なところもあるわけですが、その否定的な自分の背後に肯定的な自分を見てくれるかどうかが大きくなります。

もし他者が否定的な目で自分を見るだけになってしまえば、それが自分とは疎遠な他人であればその人を嫌ったり無視したりすればいいのでそれほど傷つかないで済みますが、親のように自分にとって一番受け入れてほしい人であったりする場合には、そこから否定的な目で見られることが続くと、その目を自分の中に取り込んで、自分で自分を否定的に見てしまうことになってとてもつらい状態になります。

そういうときに、支援スタッフの方がその子の否定的な感情も含めて大きく受け止めてあげて、一緒に悩みを共有して対処を考えたりする関係ができると、自分を肯定的な形で客観的に見る目が子どもの中にも育っていき、実際にその子の状態が変わっていくんですね。

この「支えられることで自己コントロールができる新しい自分が生まれる」という心理的な仕組み自体は別に発達障がいの子どもに特別なことではなく、だれでもそうなわけです。ただ、子どものうちにちゃんと支えられた経験が乏しいと、大きくなって「支えられる」こと自体に不信感が生まれやすくなったりもするので、問題はさらにむつかしくなっていきますが、基本は変わりません。

それでこのような形での支援のあり方は、つまりはカウンセリングで行われていることと基本は同じだと考えられるわけです。しかも発達障がいの特性程度についてはある程度の知識が必要であるとしても、そういう子どもに対する「姿勢」については別に専門家でなくても、昔から言い子育てをする親御さんやそれを支える地域の人たちはずっとやってきたことで、特別なことではありません。

その意味では「発達障がいだから」ということが問題の中心なのではなく、人と人の関係調整のもっと基本的な問題を大事にすることが、結局は一番大きな、大事な支援になるのだろうと思います。

- 「当事者視点を大事に」ということの具体的な形

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

投稿はありません