2021.03.26

猫が足にからまる理由と人が足に猫をからめる理由

台所で食事の準備をしていると、猫がお余りを期待してよく寄ってきます。

私は包丁を使ったり、コンロで煮たり炒めたり、冷蔵庫のものを取り出したり、ちょこちょこ動くのですが、足元にまとわりつく猫をよく蹴ってしまうんですね。

もちろん台所に限らず、部屋を出ようとしてドアを開けるとき、猫もそのタイミングで出ようとして、それで同じように足に絡まりついてしまう。

「おっとっと!」といつもなりながら、「ええい!どんくさいやつめ、いつになったら気を付けられるようになるんだ!」と思ったりするのですが(笑)、けさ、ふと「あ、違うわ」と思いました。これ、「気を付けていない(不注意)」なのではなくて、「周囲の動きの予測の仕方が違う」からなんですね。きっと。

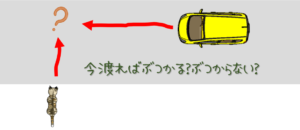

よく、猫が道路を横切ろうとして交通事故にあいます。犬も皆無ではないけど、おそらく圧倒的に猫が多いでしょう。その理由は猫が車が自分に向かってくる動きと、自分が道を横切ろうとする動き、図に書けば直角に交わる二方向の動きを同時に考慮して、「今自分がこのスピードで横切ると、あの車のスピードから言ってどのあたりで遭遇することになるか、あるいは遭遇せずに済むか」ということを予想できないのだ、という話を聞いたことがあります。だから読みそこなってぶつかってしまう。とても分かりやすい説明です。

それでも車の動きはこの場合は単純に一方向への動きでその分まだ予想も簡単です。単に車のことだけだったら、今の状態を見て、それをそのまま延長して考えたらいいからです。

でも人間の動きとなるとさらに複雑になります。「玉ねぎを切り終えたから、次はこれをフライパンで炒めて」というように、自分の行動のプランをたてながら、それに合わせて動きを変えていきます。だから今の状態だけを見ても先は見えません。今は(玉ねぎを切るために)そこに立っている、という状態を見ても、その次の動きは理解できないのです。

つまり「その人が次に何をしようとするのか」という、人の「意図」を理解することが必要で、人の動きを「意図」とからめて考えないと、先が読めないわけです。先が読めないと、相手と自分の動きの二つを関係させてその先を予測することができずにぶつかります。

人間を中心に考えると、猫が足に絡まる理由は単純に「猫がばからだから」と見えます。要するに交通事故のように、二つの次元を合成してその先を予想できないし、さらに言えば人間の行動をその意図と共に把握して予測すことができない、そういう「能力」が欠如しているためにそうなるのだという理解です。まあ完全に間違いというわけではないですね。

人間を中心に考えると、猫が足に絡まる理由は単純に「猫がばからだから」と見えます。要するに交通事故のように、二つの次元を合成してその先を予想できないし、さらに言えば人間の行動をその意図と共に把握して予測すことができない、そういう「能力」が欠如しているためにそうなるのだという理解です。まあ完全に間違いというわけではないですね。

でもそれだけだと今度はそう考える人間の方がちょっと単純すぎることになります。

なぜなら、猫は猫なりに他者の動きを予測する、という方法を持っているからです。だからうちの猫の場合は、妻が外から帰ってきて玄関を開けようとドアに近づく頃にはよく「お迎え」に出ています。また、本当に動くものの動きを予測できないなら、そもそも狩りができません。狩りの対象になる動物はじっとしているのではなく、逃げ回るからです。それを捕まえる能力を、人間以上に高いレベルで持っている。

つまり、予測ができないのではなく、予測の仕方に質的な違いがあるわけですね。

そうすると、「猫が足に絡まる」という言い方をしましたけれど、それは視点を変えれば(猫を中心に考えれば)「人間の足が自分のからだに絡まってくる」とも見えるわけです。実際それで蹴っ飛ばされたりすると猫は怒ったりもします。「なんだ、この野郎!」というわけですね(笑)。まあ、お互いに腹が立つわけです。そう考えるとどっちもどっち。

人間と猫の「衝突」は、そんなふうに「予測の仕方の質的な差」によって生まれる、一種のディスコミュニケーション現象だということになります。(※)

自分を中心に考えて、「猫は無能だ」と思うか、お互いの特性の差と見て「どっちもどっち」と考えるか。どっちもありですが、後者の方が面白くないでしょうか。特にますます世界中で深化する「多様化」の複雑な問題に向き合うとき、前者のシンプルな見方ではもうおいつかなくなっているように私には思えますが、どんなものでしょう。

※ ディスコミュニケーションの概念は、人間が後天的に獲得する精神的な活動を前提にした人間的なコミュニケーションに関する概念なので、厳密には猫と人間の関係には使えないのですが、ここでは少し意味合いを広げて、「かかわりかた(相互作用)の生得的なパターンのズレ」という意味でそう述べてみました。

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ

投稿はありません