2021.04.18

事例の紹介の仕方:内側の目と外側の目

当事者視点を大事にした支援、ということを考えるとき、どうしても避けて通れない問題は障がいやそれにかかわる困難という問題を、その人の外側からの目で客観的に理解することと、その人の内側の目で主観的に理解すること(※)の、二つの目をどう考えたらいいのかということです。

自然科学はあくまでも「客観的な理解」を重視します。個人の主観的な思い込みで理解しても、それはその対象をしっかり理解したことになりません。だから自分だけではなく、ほかの人も同意できるような理解の仕方を工夫していきます。その自然科学の理想は、「主観」という「人の内側の目」を消し去って外側から(他者の客観的な目で)対象を描き出そうとする、という思想につながっていきます。

心理学も哲学から独立するときに、この自然科学の思想をひとつの理想としました(※※)。私たちも大学で心理学を専門的に学ぶとき、この思想を徹底して訓練されました。ですから主観的な解釈ではなく、データに基づいて客観的に議論を組み立てる、という練習を繰り返し積むわけです。

そういう訓練を受けた心理学者が発達心理学的に研究しようとすると、やはり可能な限り「外側の目」で、「客観的」に子どもを記述しようとします。そしてその「客観的」な記述(データ)から言えることを探していくわけです。

実際には子どもを完全に「客観的」に記述することは不可能です。例えば「子どもがおもちゃを取ろうと手を伸ばした」と記録したとして、この中にはすでに「おもちゃを取ろうと」という子どもの主観的な「意図(志向性)」が読み込まれていますし、手は動いたのではなく「伸ばした」という子どもの「意志」に支えられた「行為」として描かれています。この子どもの主観を抜いて「子どもの手が正中線から右前方45度の水平方向に45センチ移動した」などと記述したら、なんのことか全然わからなくなってしまうわけですね。いくら客観的な記述といったところで、実はそういう「内側の目」がこっそりと忍び込まされているのです(笑)。実際にはこの「客観的」という言葉は、物理学などの自然科学的な厳密な意味ではなく、その「意図」についてもほかの人とあまり判断が大きく異ならず、だいたい一致できる範囲で記録しましょう、という意味で使われているのが実情です。ということで、「客観的」というのは厳密に言えば物の理解の仕方についての「理想」にすぎなくて、それを絶対視するのはひとつの「思想的な立場」であって、それとは別の理想もあり、事実の問題ではありません。特に人間理解については以下にも少し説明するように、その「思想」の限界がいくつかの面で表に出てきます。

ということで、発達障がいの子の事例検討会のために用いる資料も、基本的にはできるだけ「客観的に」データを書くことが理想とされることになります。もちろんそれはそれで大事なことで、たとえば「A君は弱虫なので、いつも泣いています」と書いたとしても、読んだ人はその子のことはよく理解できません。せいぜい「よく泣いているんだなあ」くらいですね。

そして泣く理由については「弱虫なので」と書かれていますが、本当にそれはA君の性格(弱虫という)で理解できることなのか、A君の置かれた環境がよくなくて、常に不安を抱えなければならないような状態があるのか、自分の気持ちを言葉でうまく伝える方法がわからないので「泣く」という幼い方法で気持ちを表現しているのか………など、いろんな可能性がありますが、そこもこの書き方ではわかりません。単に書いた人がそう思い込んだだけということになっています。

ということで、たとえば「弱虫」と感じたとしたら、どういう子どもの様子を見てそう判断したのか、その根拠になるような具体的な資料を示して説明しないと、相手にはなんのことかわからないということになります。「ああ、あなたはそう思ったのね(でもほかの人が見ると違うかもしれないよね)」という、その説明を書いた人の主観的な感想を書いただけになってしまいます。

ということで、できるだけ書く人の主観を交えずに、客観的な行動で記載する、ということが求められたりしますし、実際その方が子どもの姿をみんなで共有理解しやすくもなります。また、その子の心理的状態を「客観的」に評価するためのさまざまな検査結果もよく用いられていますし、それで見えてくるものもあります。

でもこういう「客観的」な外側からの記述の仕方にはやはり大きな限界があります。大人の外側の目から見てそう見えたとしても、それが子どもの内側の目からどう見えているかを理解したことにはならないからです。

たとえば「こだわり」と大人から見えるような子どもの振る舞いについて、「自閉傾向が強く、こだわり行動が様々にみられる」と書いたとしましょう。「自閉的な脳を持っていて、こだわり行動が様々にみられる」という書き方も同じですが、こう書くと、なんとなく「自閉傾向」とか「自閉的な脳」とかで「客観的」に説明されたような気持になるかもしれませんね。前回も書いたように「こだわり行動」もだいたい周囲の大人の人が見ると「なんでそんなことを繰り返すのか」がわかりにくいので、「これはこだわり行動だよね」といえばだいたい大人の側はみんな納得したりしますので、これも「客観的な事実」と感じられます。

でもいったん子どもの内側の目に視点を移すと、その行動にはその子なりの意味があってやっているわけです。ただその意味が周囲に理解されにくいだけで。アスペルガーの人の行動が理解されにくいというのも同じです。お互いに相手の言動の意味がぴんと来ないので、トラブルが起こります。

コミュニケーションというのは、相手の振る舞いの意味を理解しないと成り立ちません。発達障がいの子どもたちがつらい思いをするのは、そこでなかなか自分が理解してもらえなくて、どうやったら理解されるかもわからないで苦しむことになります。逆に大人の方も子どもに対する自分の気持ちを子どもが理解してくれず、うまく関係が取れないことに苦しむことになります。そうやってお互いに苦しんで困難が生まれていきます。

実際の支援で困っている子どもはこういう「自分が理解されない」こと、「自分に適した対応を周囲がしてくれないこと」で苦しい思いをしているわけですから、その子の視点で「何を困っているのか」「どうしてそういう困り方をするのか」について、その子の視点から理解するということも大事になります。そうすると大人が外側から見ているのとは全く違うポイントでその子が苦しい思いをしていたりすることがあるのですね。

「こだわり行動」を例に書いたように、定型の大人の目から見れば、その「こだわり行動」は「意味のないふるまい」のように見え、しかもそういう評価を周囲の大人同士で共有できますから、自分だけの思い込みではなく、「客観的な事実」に見えてきてしまいます。そこが落とし穴になり、「その子にとってどういう意味をもっているのだろうか」という内側の目からの理解に進みづらい状況も生まれます。その結果、子どもの立場に立てば、自分を無視された働きかけを繰り返されることになって、コミュニケーションの困難を緩和することにつながりにくくなるということも起こり、二次障がいがひどくなったりする、という風にも考えられるわけです。

逆SSTはそういう「内側の目」に気づく力を育てるための一つの試みですが、事例検討の際の記録も、そこにつながる書き方を工夫していく必要があるのかなと最近思ったりしています。まだ具体的にはこうすればいいというところまではわからないのですが、いずれなにか気づくことも出てくるように思います。その時はまた改めて書いてみたいと思います。(※※※)

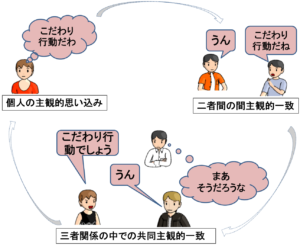

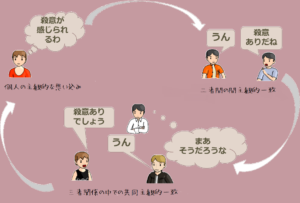

※ もちろん哲学的に考えれば、「その人の内側の主観的な世界を、どうしてその外側にいる自分が理解できるのか?」という大問題があります。そこで「その人の内側の主観的な世界」と言ってみたところで、それは実際はその人の外側にいる自分が勝手にそう外側から思い込んでいるだけじゃな いか、ともいえるからです。この話は結局人間は他人のことなどわからない。もっと突き詰めて言えば、他人が本当にそこにいるのかどうかさえ分からないじゃないか、という「独我論」にも陥って、西欧に起源をもつ近代哲学は常識的にはナンセンスにも見えるこの落とし穴を理屈で抜けられなくてずっと苦労してきた歴史があります。この問題を乗り越えるには、たとえば仏教哲学に深い造詣を持つ西田幾多郎のように「主客未分」という、「主観と客観を分離してみる前の世界」に注目して議論を立て直そうとしたり、あるいはさらに徹底した形では廣松渉の「現相」の考え方のように、主と客、自分と他人、物と心、私と私たち、個人と社会、これとこれら、具体と普遍みたいな二分された世界が立ち上がっていくおおもとの世界の現れ方(共同主観的な世界の存在構造)に立ち戻って議論を組み立てなおす、というふうに、主観とは何か、客観とは何かという基本的な概念から組み立てなおす必要があります。この考え方から行くと、主観は他者の主観とのかかわりの中で客観を生み、その客観が主観を新しい形に組み替えてあらたな主観を生み、その主観が………といった展開の中でダイナミックに主観・客観の関係を考えられるようになると私は理解しています。が、その話をここではしきれませんので、ここではごく素朴に相手の人の内側の目を理解する、という程度の言い方にとどめておきたいと思います。(図は私のかかわる研究分野の一つである法と心理学の問題の一つ、供述の信用性をめぐって、「殺意」という主観的な意識が「客観的」に認定されていく流れを模式的に表してみたものです。自然科学的な客観もこの客観化の図式を基本ベースに、ある手続き……主観の透明化の手続き……を経て生み出されるものと理解可能になります)

いか、ともいえるからです。この話は結局人間は他人のことなどわからない。もっと突き詰めて言えば、他人が本当にそこにいるのかどうかさえ分からないじゃないか、という「独我論」にも陥って、西欧に起源をもつ近代哲学は常識的にはナンセンスにも見えるこの落とし穴を理屈で抜けられなくてずっと苦労してきた歴史があります。この問題を乗り越えるには、たとえば仏教哲学に深い造詣を持つ西田幾多郎のように「主客未分」という、「主観と客観を分離してみる前の世界」に注目して議論を立て直そうとしたり、あるいはさらに徹底した形では廣松渉の「現相」の考え方のように、主と客、自分と他人、物と心、私と私たち、個人と社会、これとこれら、具体と普遍みたいな二分された世界が立ち上がっていくおおもとの世界の現れ方(共同主観的な世界の存在構造)に立ち戻って議論を組み立てなおす、というふうに、主観とは何か、客観とは何かという基本的な概念から組み立てなおす必要があります。この考え方から行くと、主観は他者の主観とのかかわりの中で客観を生み、その客観が主観を新しい形に組み替えてあらたな主観を生み、その主観が………といった展開の中でダイナミックに主観・客観の関係を考えられるようになると私は理解しています。が、その話をここではしきれませんので、ここではごく素朴に相手の人の内側の目を理解する、という程度の言い方にとどめておきたいと思います。(図は私のかかわる研究分野の一つである法と心理学の問題の一つ、供述の信用性をめぐって、「殺意」という主観的な意識が「客観的」に認定されていく流れを模式的に表してみたものです。自然科学的な客観もこの客観化の図式を基本ベースに、ある手続き……主観の透明化の手続き……を経て生み出されるものと理解可能になります)

※※ ドイツのヴントが19世紀末に実験的に心理を研究する研究室を作り上げた(またはゼミナールを開始した)ことを近代心理学の誕生とするのがよくある見方です。哲学のように思索で精神を理解するのではなく、実験という科学的で客観的な手法で理解する道を開いた、ということになっています。ただこの見方は一面的で、実際はヴントはそれだけで人間の心理が理解できるとは思っておらず、最近は文化心理学とも訳されるようになってきているVolkerpsychologie(以前は民族心理学と直訳されていました)のような、より複雑で単純な実験的手法では太刀打ちできない心理現象も研究しようとするプログラムを持っていたことが重視されるようになっています(こちらにごく簡単な記事があります)。

※※※ 主観的(内側の目)と客観的(外側の目)ということでいえば、こういうことを反省してみる必要があります。つまり大人の側でみんなの見方が一致して、一見客観的な理解と思えることが、実はその大人の側がみんな持っている偏ったものの見方によるものであって、そういう意味で「その人たちの内側の目」という主観的な見方に過ぎないという可能性を常に考えておく必要があるということです。ピアジェが液量の保存に子どもが失敗する理由を彼なりの知能の発達理論で理解できたのは、「大人の常識とは異なる子ども自身のものの見方」の仕組みに迫っていけたからですね。子どもは「わからない」のではなく「別の見方をしている」ことに気づいたわけで、これは大きなことだと思います。(ピアジェの議論を「内側の目」という言葉で表現することは実は少し問題があるのですが、「子どもの視点理解」ということで、ここでは共通した部分があると考えておきます)

自分(たち)の見方がそういう「大人(あるいは定型)とは違う子ども(発達障がい者)の見方があることに気づかない」状態になってしまっていないかを判断する手掛かりはある意味では簡単なところがあって、ひとつには自分たちの理解で子どもに対応して子どもとのやりとりがうまくいくかどうかです。「もし子どもがこういう風に理解して、こういう感じ方をしているのなら、確かにそう行動するのも納得がいくなあ」と共感的に感じられるようになれば、その理解の仕方はかなり子どもの内側の目に迫っていることになるでしょう。さらに子どもに「こういう風に考えているんだね」などと聞いてみて子どもが納得したらかなり内側の目を共有できたことになります。「なんだかわからないけど、この子はこういうことをよくする子だ」というのはまだ外側の目からの理解にとどまっていることになります。

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ

- 「笑顔が出てくること」がなぜ支援で大事なのか?

投稿はありません