2022.04.20

鈴木浜松市長を表敬訪問

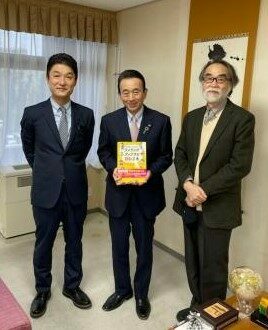

4月18日,研究所の倉橋徒夢理事(左:(株)クラ・ゼミ社長)とクラ・ゼミ本部がある浜松市の鈴木康友市長(中)を表敬訪問しました。今回は先月発刊した「発達障がい児支援がワンランクアップする315の工夫」(合同出版社)を持って,こどもサポート教室の活動の成果をお伝えすること,また今後の障がい児支援事業の方向性への理解を求めることが大きな目的でした。山本からその趣旨を説明させていただきましたが,繰り返しうなづきながら興味を持って聞いてくださった印象を持ちました。

この本はすでにいくつかの自治体でも関心を持たれ,まとまった部数を福祉の部署で購入してくださるところも出てきています。全国の,「どう支援をしていいかわからない」迷いを持つ皆さんに,柔軟に子どもを理解していろんな支援の仕方を工夫する手掛かりの一つとして活用していただけると出版の意図が達成されたことになります。

また,山本は以前保育学会で国際交流委員をしていた時があり,その際,委員会で多文化保育の現状を考える企画を3年間行い,シンポジウムや論文の作成を行いました。その際,群馬の大泉町などと並んで多くのニューカマーを抱える浜松市にもお邪魔して,国際課の担当者の方にいろいろお話を伺い,またシンポジウムでも報告していただいたことがありました。

当時まとめた報告論文や,さらに「異文化理解」に関わる自著「文化とは何か,どこにあるのか:対立と共生をめぐる心理学」(新曜社)を市長に贈呈させていただきましたが,こちらも興味を持って中をご覧いただいていたように思います。

研究所では「障がい」を持った生き方を一種の「文化」として捉え,「共生」を異文化間の相互理解を目指した異文化間交流の角度から考え,その調整法を模索するスタンスで様々な研究や研修を行っています。渡辺忠温主席研究員や大内雅登非常勤研究員が生み出した「逆SST」もそのような試みの一つとして,幸い多くの専門家を含み,今いろいろな方に注目していただいています。

これからも行政の方を含めてそういった視点から柔軟にひろく「これからの発達障がい支援」を模索していければと思います。

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ

投稿はありません