2023.03.03

レジリエンスとモデルの存在、そしてその文化性

チャイルドリサーチネットから依頼されて書いた小論のご紹介です。

レジリエンスとモデルの存在、そしてその文化性:CRNA国際共同研究から学ぶこと

https://www.blog.crn.or.jp/lab/10/45.html

レジリエンスと言うのは困難な状況でも自分を失わずに生きていく力,みたいな感じで人の健康で幸せな生活を保ち,作っていくのに大事なこととして注目されている概念の一つです。

発達障がいの子どもは周りになかなか理解されず,否定的に扱われて生きるというとても厳しい困難な状況に小さなころからずっとさらされ続けているので,このレジリエンスがとても大事なものとなるのですが,残念ながらその力が育つ環境がなかなか得られなかったりして,問題をさらに深刻化させ,二次障がいを生んでいくことにもなりがちです。

ではなにがレジリエンスを育てるのでしょうか。

発達障がいの問題で有名な小児科学の榊原洋一さん(研究所客員研究員もお願いしています)が所長をしているチャイルドリサーチネット(CRN)という,ベネッセが出資する研究所があるのですが,そこで特にアジア地域の共同研究者とタイアップして,コロナ下での子どもの状態に関する大型の国際共同研究「子どもの生活に関するアジア8か国調査2021」が行われました。

私もそこで企画運営委員をやっている縁もあって,その研究結果を見てそこから何を読み取るかについて議論してほしいと榊原さんに頼まれて上記の小論を書いたものの日本語版が今日掲載されました(間もなく英語版と中国語版も公開予定)。

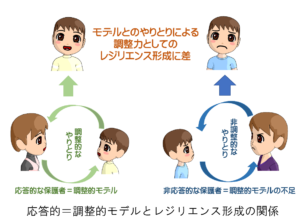

簡単に言うと,その結果から,子どものレジリエンスを育てる大事な要素として,モデルとなる親が重要な意味を持っているように見えるという話です。親が調整的に子どもに関われば,その親をモデルとして子どもにレジリエンスが育ちやすく,その逆だと育ちにくいという話ですね。

CRNの会議でその話をしたところ,榊原さんが「目からうろこ」と言われて執筆を頼まれたという話です。

子どもの発達と言うと,「子どもの中の問題」と誤解されやすいですが,実は自閉的な子も含め,みんな周囲とのやり取りの中で育っていくものです。「人間」は「ひとのあいだ」です。だからその環境が変われば育つものが変わるという,ごく当たり前の話なんですが,医学者や,発達障がいを「その子の中の問題」とだけ見てしまう研究者や支援者が往々にしてその視点を見落としてしまいがちになり,その結果「その子をどう訓練(治療)するか」の話に支援が切り縮められてしまいます。でもデータをちゃんと見ても,やっぱり周囲との関係にもっと注目した方がいいのは明らかなのですね。

子どもの周囲の大人は支援者も含めて子どもにとってモデルとなっている。そのモデルを見ながら子どもは成長します。実感されている方も多いと思いますが,そんなことをさらに意識するきっかけになってくれればと思います。

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ

投稿はありません