2023.04.17

多数派世界の中の自閉的体験

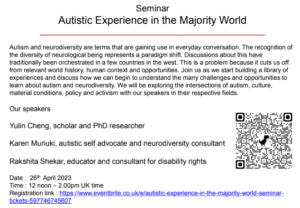

知り合いの方から面白いセミナーを紹介していただきました。

無料のセミナーですが,すでにsold out(申し込み終了)になってました。人気ですね。

内容は要するに,今までの自閉症に関する議論が,西洋的な文脈や多数派(定型発達者)の視点からの理解に偏っていて,それぞれの歴史・社会の中で生きる文化的な視点や当事者の視点が見落とされていたことを問題とし,当事者にいろいろ語ってもらいながら考えようという話です。

私たちも質的心理学研究(No.22,62-82頁)に掲載された「説明・解釈から調整・共生へ:対話的相互理解実践に向けた自閉症をめぐる現象学・当事者視点の理論的研究」という論文で,その問題の理論的な検討を行いましたし,まもなく出版される「自閉症を語りなおす:当事者・支援者・研究者の対話」(新曜社)や,今年の教育心理学会のシンポジウム(計画中)でその問題についてさらに深堀していく予定ですが,世界のいろんなところで今そういう議論がさまざまに模索されていますね。

「健常者(定型発達者)」という強者が「障がい者」という弱者を「支援する」というパラダイムから,違う特性を抱えたもの同士が,お互いにお互いの長所と短所を理解し,補いあいながら共生していく工夫としての「相互支援」の形が,ダイバーシティーを大事にするこれからの社会に欠かせないという視点が,いよいよ広がり始めたことを実感する例でした。

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ

- 「笑顔が出てくること」がなぜ支援で大事なのか?

投稿はありません