2019.12.11

自己コントロールの話(1)対人関係の中のコントロール

療育支援の中で、よく自己コントロールということが問題になります。自分の怒りや衝動、興味などをうまくコントロールできないために、周囲の状況に見合った行動がとれず、また他者を攻撃したり自傷に走ったりする。そんな状態で、周囲も困ってしまうからです。

自己コントロールという言葉は「自己」がついていますから、「自分の中で自分をコントロールする力」というイメージが強いのではないでしょうか。けれども「自己の発達」という視点から見ると、そのイメージは必ずしも適切ではないというところがあります。

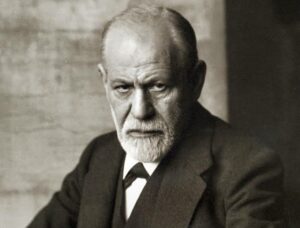

自己コントロールに関する理論で有名なのは フロイトの超自我の話でしょう。これから説明するように、その理論にはかなり無理もありますが、人の情動のコントロールについては考えるヒントもいろいろあるので、少し見てみます。

フロイトの超自我の話でしょう。これから説明するように、その理論にはかなり無理もありますが、人の情動のコントロールについては考えるヒントもいろいろあるので、少し見てみます。

フロイトはもともと医学者でしたが、ヒステリーの研究などを経て、人間の情動の葛藤の問題に関心が深まり、それがどう解決していくのか、そこにどういう心理的な仕組みが作られていくのかを考えています。神経症はそれが上手く作れていないために起こると考えるわけですね。ですからそれを一種の自己コントロールの不全という角度からみることができます(フロイト自身は自己コントロールという言い方で論じていないと思いますが)。

どういうことかというと、人間は欲望をもって生きている、ということがその議論の出発点になります。一般的に考えればそれが「生のエネルギー」なわけですが、フロイトはここで他者への欲望を性的な欲望を中心に考えるので、「性のエネルギー(欲動)」すなわち「リビドー」が人間を支配しているのだと考えます。

「生のエネルギー」なのか「性のエネルギー」なのか、どちらの見方が大事なのかはちょっと置いておきましょう。結論的には「性のエネルギー」ではなく「生のエネルギー」と考えても全く問題なくなりますし、そう考えた方が実態に合います。

さて、この「エネルギー」は、生まれたばかりの赤ちゃんではむき出しだとフロイトは考えます。泣きたいときにはなく、笑いたいときには笑う、腹が立てば怒る、欲しいものは取る……。

でも欲望のままに生きていてはこの世の中をうまく過ごすことはできません。お互いの欲望がむき出しでぶつかり合って、社会が成り立たないからです。

社会にはルールがあります。ご飯だっていつでもどこでも食べてよいのではない。TPOがあります。また排泄もいつでもどこでも行っていいのではない。ちゃんと適切なタイミングで適切な場所(おまるとかトイレとか)にしなければならない。療育支援の中で、よく自己コントロールということが問題になります。自分の怒りや衝動、興味などをうまくコントロールできないために、周囲の状況に見合った行動がとれず、また他者を攻撃したり自傷に走ったりする。そんな状態で、周囲も困ってしまうからです。

この問題を解決する仕組みが作られるプロセスについてフロイトが考えだしたのが、有名な「エディプスコンプレックス」の話です。女の子の場合はエレクトラコンプレックスということもあるようです。

どういうことかというと(ここでフロイトが彼の理論の中で「性のエネルギー」を考えるので、しばらく彼に添って説明します)、子どもがエディプス期(だいたい3歳から6歳の間くらい)になると、男の子の場合はその「性のエネルギー」がお母さんに向くようになります。平たく言えばお母さんに恋をして、お母さんを独占したくなるわけです。

ところがそこに強力な恋敵がいます。言うまでもなくお父さんです。お父さんは圧倒的なパワーを持っていますから、到底太刀打ちできない。そしてそのお父さんに逆らえば、自分が去勢されてしまうのではないかという恐怖を持つ(ま、このあたりはフロイトが実際の子どもの観察から出した結論というより、大人の臨床例から彼の頭で考えた物語なので、ご不満はおありでしょうが、いましばらくお付き合いください)。

この母親に対する愛と、それによって生まれる父親に対する敵意(あるいは殺意)と恐怖の間の激しい葛藤をごまかすために、子どもはある工夫をするというわけです。それが自分を父親と「同一視」するというごまかし方です。

つまり、本当は自分が母親を自分のものにしたいのだけれど、それができないので、自分が父親になったような気持ちになることで、父親が自分の欲望を代理して満足してくれる、という心の仕組みを作るのだというわけです。

えらく極端なと思われるかもしれませんが、代理満足については、私たちもテレビの料理番組などで、出演者がおいしいものを食べているのを見て、あたかも自分がそれを食べているような疑似的な満足を持つことがあります。また自分が入れ込んでいるスターやスポーツ選手が活躍すると、自分もうれしくなったりするように、たしかにそういう「代理満足」というのは人間の心理の仕組みの中にあります。

また、実はこの心理的な仕組みがあるから、人間的な共感も成り立つし、この複雑な社会が作れるところもあるので、性的なものを強調しすぎなければ、その議論も荒唐無稽というわけではなく、着眼点としては魅力的でもあります。

フロイトの話はそういう心理の仕組みを使って、言い換えると、子どもが自分の中に「父親」を内面化する、という形で説明を試みることになります。気分的には「自分=父親」になるわけですから、それで矛盾は一見解消された形になり、エディプスコンプレックスを乗り越えられるというわけです。

さて、その父親というのは社会のなかで生きられる「社会性」を身に着けています。父親がよいと思い、あるいは悪いと思うことは、社会のルールにだいたいは対応しています。ですから、自分の中に父親が取り込まれることで、その父親の持つルールや良心もまた子どもの中に取り込まれるという話になります。

そうやって自分をコントロールする基準となるのが「スーパーエゴ=超自我」というわけです。この超自我の要求にしたがって自我が欲望の塊であるリビドーをだましだまし調節するので、何とか社会的に破綻せずに生きていかれるのだというわけですね。

ついでに何で神経症になるかと言うと、この超自我が強すぎて(つまりは内面化した父親が厳しすぎて)、自我がリビドーからの要求をうまくさばききれなくなり、溢れる欲望の生み出す葛藤を奇妙な形で表現してしまうからだ、という理屈になります。症状の他にも夢なんかもそういう意味でねじまがった欲望や葛藤の表現だと理解するわけです。さらには芸術作品もそこから解釈したりもします。

「性のエネルギー」にこだわらなければ、フロイトの話には人の心理的な葛藤についての魅力的な議論が沢山ありますが、人の社会性をリビドーで説明する辺りとかは単なるお話ですので、その程度に聞いていただければいいです。

この自己コントロールの仕組みの形成過程と言うのは、私の研究でも重要なポイントとなったことです。ただし実際の子どもを丁寧に観察してみれば、子どもの社会性、ルールの習得はもっと早い段階、つまりは1歳後半くらいから成立し始めますし、それは別にエディプスコンプレックスなど関係なく、同性であれ異性であれ、自分をケアしてくれる大人のやり方をまねしてコミュニケーションのルールを学ぶ形で身についていきます。(※)

さてここでのまとめ的な話ですが、ここで注目したいことはフロイトも「他者(両親)」との関係で自己コントロールの力が育つと考えた点です。この視点は私自身の研究から見て私も間違いないと思うのですね。

子どもは人とのやり取りの中で「適切な行動の仕方」を学んでいく。その自己コントロールの仕組みは他者との葛藤の中から生み出されていく。そういう点です。

ルールを教えて自己コントロールする力を付け、社会性を育てる、という発想でSSTが行われることがありますが、それが単に知識の理解、頭の中の理解にとどまって実際場面での行動に思うようにうまく結び付かないことが多いのは、ひとつには自己コントロールの作られ方についての誤解(あるいはその基盤についての視点の不足)がその背景にあると考えられます(※※)。人間は「分かっちゃいるけど止められない」部分で困ることが多いのですから、頭で分からせることで解決できる問題には限りがあります。

SSTをやってみて効果が思わしくないときは、問題は単に頭での理解ではないわけです。その子がなぜそういう困った行動をするのか、そこに抱えているその子の心理的な葛藤は何なのかをしっかり考えてみる必要があります。

子どもが困った行動をするのは、多くの場合、その子の欲求をどう実現していいのか、その適切な方法が分からなくて激しく葛藤するからです。その葛藤が、いろんな「問題行動」に繋がる。

この仕組みはフロイトの神経症理解と通じるところです。フロイトの議論は性のエネルギー限定の議論ですが(※※※)、そこは無視して生のエネルギーとして考えれば、子どもがそのエネルギー(欲求)をどうやって他の人にも認めてもらえる形で実現できるか、その方法を見つけることが大事で、それが見つからないので葛藤して困った行動に結び付くのだと考えれば分かりやすくなります。

そういう風に考えてみれば、本当に危険なことは断固として止めなければならないという限定つきでの話ですが、ただ単にエネルギーを一方的に押さえつけるような対応は、子どもの生きる力を削いでいくことにも繋がると言うことにもなります。フロイト的に言えば「過度の抑圧」によってかえってエネルギーがねじまがっておかしな形で出てしまうことになるわけです。

一見困った行動に見えることの背後に隠れたエネルギーを、プラスの方向に発揮できるような工夫を一緒に探すことも、立派な、あるいはそれこそが理想的な自己コントロールのための支援となるのだろうと思います。

※ 2歳前後に成立してくる三極構造の形成から3歳ごろのEMSの成立の過程として分析可能なものです。

※※ もう一つのケースはそもそも頭での理解の仕方がずれてしまう場合です。特に自閉系の場合は定型発達者と見方や感じ方に大きなずれが生まれやすいので、定型の考え方がなかなかぴんと来ずに苦労してしまうことになります。

※※※ 晩年に死の本能として「タナトス」というのを付け加え始めたので、「性と死」ということになりますが、ここでの話には直接は影響してきません。

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ

投稿はありません