2020.07.01

リアルとバーチャルの関係(3)言葉とお金、そして社会

さて、人間以外の動物の場合は、そんな風に記憶イメージの形で自分の中にその場にないバーチャルなものを生み出す力が発達したとしても、そのイメージはあくまで自分の中で作られるものですから、仲間の動物と共有することはできません(テレパシーとか想定すれば別ですけど)。言ってみれば私たち自分の夢を直接ほかの人に見せてあげることはできないのと同じですね。

ところが人間はその次のステップに進みました。それは「イメージを共有する力」を生み出したことです。でもどうやって?

まずその前提として、実際にお互いに見えるところにあるものについて、注意を共有するということができるようになりました。「共同注視」というもので、お母さんが見たものを赤ちゃんがその視線を追うかのように見ることができる、という三項関係によってそれができます。「お母さんが見ているイメージ」は直接共有できなくても、「お母さんが見ている<そのもの>」を自分も見て、間接的にイメージを共有できるわけです。

こういう力は、たとえば狼などにも見られます。集団で狩りをする動物は「群れの中のどの個体を狙うか」について、共通の理解が必要ですから、そこでどうやらほかの狼の向いている先、注目している先の獲物を見つけることができるようです。

そして人間はその次のステップに行きます。それが指差しのような行動ですね。単に視線を相手が読むだけでなく、相手に自分が見ているものを指の方向で教えて、そこに注意を向けるように促すことができるわけです。

そうやって「指さし」で、お互いにみえている「物」への注意を共有することができ、その時にお互いに持っているイメージが間接的に共有されたことになります。けれども指させるのはその場にあるものだけです。過去の物や壁の向こうの物を指さしても相手には伝わりません。

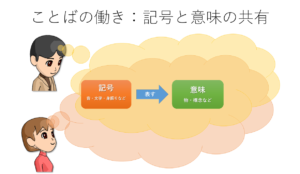

それができるようになることが、つまりは「言葉が獲得された」ことなのです。指差しでは「指⇒そこにある物」という形で指を記号としてその意味(=そこに指さされたもの)を相手に伝えることができますが、言葉は「ことばという音⇒あるもの」を指し示すことができます。そのとき、その音の意味、つまり「あるもの」はもうその場にないものでもよくなるのですね。

それができるようになることが、つまりは「言葉が獲得された」ことなのです。指差しでは「指⇒そこにある物」という形で指を記号としてその意味(=そこに指さされたもの)を相手に伝えることができますが、言葉は「ことばという音⇒あるもの」を指し示すことができます。そのとき、その音の意味、つまり「あるもの」はもうその場にないものでもよくなるのですね。

つまり、その音を聞いて、自分の中でその「あるもの」についての記憶がよみがえればそれでよいわけです。つまり、その場にはないという意味でバーチャルなイメージがその音でよみがえればいい。そのイメージが音(ことば)の意味になります。

ただし、そこで言葉が言葉として働くのは、その音を聞いて話している人も聞いている人も同じイメージを思い浮かべることができるときに限られます。実際にはそこにないんだけど、音(ことば)を聞いて、相手も自分も同じようなものをイメージとして思い浮かべ、そのイメージを共有できるようになる。これが「話し手から聞き手に意味が伝わった」ということになります。

指差しがそこにあるものを指さして相手に自分の注目しているもの(意味)を伝えるように、言葉は音で自分のイメージと同じようなイメージを相手に引き起こすことで意味を伝える。ただしその場合、その音が同じようなイメージをお互いに引き起こすことができる、ということが前提になります。それがなければいくら音を出しても相手に意味は共有されませんから。(知らない外国語の音を聞いても「意味が分からない」のはそのためです)

というわけで、言葉というのは、音(のちに文字、聴覚障がい者であれば手話など)を使って、その場にはないものを相手と共有する手段です。その場にないものをお互いの共有世界の中に持ち込む、という意味で、それはバーチャルなものなのです。ちょうどARが私たちの視覚世界にバーチャルなものを持ち込むのと同じ構図がそこにあるのですね。

というわけで、言葉の世界が成り立つことで人は過去をほかの人と共有できるようになります。歴史の誕生です。また自分だけの夢を他人に語って共有することもできるようになります。いわば内面世界が人と共有可能になる訳です(※)。また小説のように、架空の物語が生まれて共有可能になります。小説もまたバーチャルな世界にほかなりません。そういう想像力の世界ではどこにも存在しない空想の動物(龍なども)も活躍できます。

つまり、言葉の世界が成立し、展開するということは、すでにそこでバーチャルな世界を人間が生み出していたことを意味しています。

さらに重要なことがあります。私たちの経済活動もまたバーチャルなものによって成り立っているということです。市場経済では「お金」がないと商品が回っていきません。ところがたとえば1万円札は単なる紙切れですから、印刷して作るのに20円程度しかかからず、それ自体には1万円の価値はありません。つまり1万円札の価値はそれ自体がバーチャルなものです。さらに今は紙幣も使わなくなってきました。いわゆる電子マネーで、これはもう単なるデータにすぎません。そしてもはや国という枠を超えてしまった仮想通貨の世界も広がっています。

つまり、「それ自体には何も価値がないもの」という意味ではバーチャルな「お金」が経済にとって欠かすことのできないリアルなものとして取引されている、というのが現代の経済の仕組みであるわけです。(※※)

お腹がすいたらご飯を食べなければなりません。これはとてもリアルな現実です。いくらご飯を食べるところを頭の中でイメージしてもお腹は膨れません。ところがそういうリアルな「ごはん」を手に入れるにはお金が必要で、そのお金はバーチャルなものです。つまりバーチャルなものを使ってリアルな生活を成り立たせているのが、人間社会の仕組みだと言えるのです。

ところでこの言葉にしろ、お金にしろ、「記号」という言葉で表すと、同じ心理的な活動の産物として理解できます。どちらも何か(言葉なら音や文字、お金なら紙幣や電気的信号)を使って意味(言葉が指し示すもの、お金の示す価値)を伝えるという仕組みです。ということですから、これまでの人類の長い歴史の中で、そういうバーチャルなものの工夫が人間らしい生活や社会を生み出してきたと言えます。

それがいつからなのかは言葉などは化石として残らないのでわかりませんが、「記号」の獲得という目で見ると、たとえば4万年以上前に人類が絵をかいていたころは明らかに複雑な言葉があったと考えられますし、7万年前くらいには石に書いた記号らしきものが見つかっています。

子どもの発達では音声言語より非常に遅れて文字言語が習得されることからもわかるように、こんな形で描いた記号がこの時期にあるということは、それより単純な音声言語はさらに大きくさかのぼることになります。

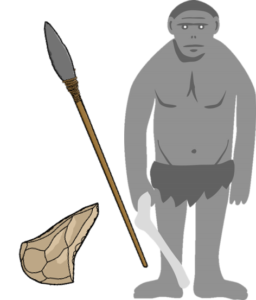

石器からほぼ確実と思われる時期は少なくとも25万年まえ、場合によって50万年前にさかのぼり、現代人やネアンデルタール人の共通祖先とされるホモハイデルベルゲンシスのころです。このころの槍につけられたと考えられる石器が発見されているわけですが、複雑な(木の棒と打製石器を組み合わせ、固定すること)道具を共同で製作し、伝承し、そして 共同で狩りをしていたと考えられますから、お互いにかなり高度な思考とコミュニケーション能力が必要になるからです。記号的な思考の力、音声言語なしにそれは考え難いことです。

共同で狩りをしていたと考えられますから、お互いにかなり高度な思考とコミュニケーション能力が必要になるからです。記号的な思考の力、音声言語なしにそれは考え難いことです。

さらにチンパンジーはかなり言語に近いところまで進化してきていますし、そのチンパンジーと人間の祖先が分かれたのがおよそ500万年くらい前のようですから、実際には言葉を獲得した時期は50万年よりもおそらくさらにかなり遡れるでしょうし、すでにそれについて明らかにされていることもあるかもしれませんが、まあ、どこまで遡れるのかはその道の専門家の研究に待つこととして、いずれにせよ私たちホモサピエンスが生まれるはるか前から言葉は人類に使われていたと考えられるわけですね。そのくらいもう体に染みついたツールであるわけです。言葉というバーチャルな道具は。

つまり、「バーチャルがいいのか、リアルがいいのか」という二者択一の問いは、人間の生活を考えるうえではそもそも成り立ちようがない問いだと言えます。その証拠に「いいか悪いか」という議論自体が言葉というバーチャルなツールを使って「議論」というバーチャルな場所で成り立つものになっていますので、その言葉を使って言葉の世界を否定する、というのはおかしなことになってしいます(※※※)。ですから、考えるべきなのはその二つの関係をどううまく作り上げていくか、ということ以外ではありません。

その内容について、続きは次回に。

※ これは「内面世界の共有」というより「内面世界の成立」、あるいは「共有されるものとして内面世界が他者から自律的に成立する」という風に見た方がおそらく正しいだろうと思います。世界が共有されることによってはじめて自他が分離する、とも言えるからです。「一人では孤独は生まれない。人がいるから孤独になる」というような話とも通じることです。

※※ ここではこれ以上述べませんが、いろんな社会組織も物のような実体性、リアリティは持ちません。文化もそうです。ところが虚構とも言えるそういうものが実際には私たちの生活を左右しているという意味では全くリアルなものです。その仕組みについては「文化とは何か、どこにあるのか」に説明をしました。

※※※ 似たような言い方に「(我)思う、故に我あり」というのがありますね。デカルトが「これは絶対に疑い得ない」というものはないのか、とノイローゼのようになりながら考え込んだ結果、「疑っている我」自体は疑いようがない、ということに気づいたという話です。疑ってる我を疑ってしまったら疑いそれ自体も成り立たないはずだ、というわけですね。これが近代哲学の基本となってその後展開し、そこを超えられるのかどうかが哲学の大問題となりました。というのはこの理屈だと「我」の存在は疑えなかったとしても、「他者」の存在は疑えるからです。他者は私の想像の中に作られたもの、リアルな夢の登場人物のようなものかもしれない、という理屈が成り立つので。日本では西田幾多郎が禅宗の「無我」の考え方も取り込みながらこれを超える哲学を作り上げていきました。ヨーロッパでは現象学のフッサールがそれを乗り越えようと「間主観性」という考え方から説明しようとしながら、結局はうまくいっていないというのが大方の見方のようです。やはり日本の廣松渉は「四肢構造」という見方で、論理的にこの近代哲学の失敗を乗り越える理論を作っていきました。

一見心理学には関係ない話に思えるかもしれませんが、「赤ちゃんがどうやって他人の考えていることを理解できるようになるんだろう?」という素朴な問いを研究するうえでも、これらの問題を整理しながら考えていかないと、単なるトートロジーの話になってしまったり、結構つまらない落とし穴に落ち込んでしまいます。以前少しご紹介した、客員研究員の麻生武さんの「口概念の獲得」の研究も、そういう本質的な問題を視野に入れた発達心理学的な研究の一つです。結局「自」も「他」も絶対的で固定的なものではなく、両者の関係の中で生み出されていくものと考えるよりなくなると私は理解していますが、リアルとバーチャルの世界の話も同じ種類の問題だと理解すると、いろんなことがわかりやすくなります。哲学的には「自と他」「リアルとバーチャル」「精神と物質」「個人と社会」などといった「二元論」的な思考が出口のない疑似問題を生み、議論の間違いを生むのだ、という考え方に属します。

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ

- 「笑顔が出てくること」がなぜ支援で大事なのか?

投稿はありません