2021.05.15

就労支援と「学び」(1)学びとは?

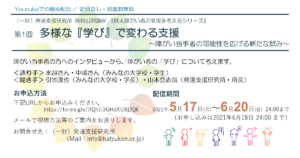

5月17日から公開講座『成人障がい者の支援を考えるシリーズ』の第1回目の講座として、「多様な『学び』で変わる支援 ~障がい当事者の可能性を広げる新たな試み~」が始まります。

さて、この就労支援と「学び」にどんな関係があると思われるでしょうか?わりとイメージしやすいこととしては以下のような理解があるかもしれません。

就労につながりにくい障がい者は就労に必要な知識や技術、特に社会的な技能がうまく身についていないことが多い。従ってそのような障がい者に対して必要な知識・技術・社会的技能を身に着ける訓練が必要となる。それが就労支援にとっての「学び」である。

実際、社会に出て、会社が求めているそれらの知識・技術・社会的技能に対応できないことから、就労は困難となっている現実がありますから、その現実に対応するためにはそういう「学び」についての考え方が生まれることは自然なことだと思います。

ただし、この講座で考えてみたかったのは、もう少し違った意味での「学び」についてです。

そもそも「学び」とは何かということを考えるところから始めてみます。行動主義心理学などで重視されてきた、心理学の中の古典的な学びについての概念は「学習」になります。ただしこの「学習」は「学校でのお勉強」の意味ではありません。私たちが心理学の初学者の時に学んだ古典的な定義では以下のようになります。

経験による比較的持続する行動の変容

ここで「経験による」と、経験が重視されているのは、人の行動の変化の原因として、「遺伝」と「環境」の二つが注目され、どちらで説明すべきことか、ということについての議論がいろいろな問題について交わされてきたことに原因があります。たとえば受精卵が細胞分割を繰り返し、細胞によってさまざまな機能が備わって臓器を形成し、体の形を作っていく、といった変化のプロセスは、基本的に遺伝子によって方向性が決まっていると考えられます。また鶴が結婚適齢期になると結婚のダンスをおどったりするという変化も、基本的に遺伝的な情報から成立したものと考えられます。これに対して、その変化が起こる原因はそれを引き起こす「経験」があったからだ、と考えられる場合について扱うのがこの「学習」になります。梅干を見るとよだれが出てくるのは、梅干し(強い酸味)を食べたという「経験」があるからで、経験がない人は梅干を見てもよだれは出ません。

「行動の変容」と「行動」が強調されているのは、人の心理を「目に見える」レベルで分析しようとしたという背景があります。つまり「心」は直接目に見えないものだから、そういうあいまいなものではなく、目に見える「行動」を分析しようとする発想です。

もちろんこの考え方はあまりにも狭く、行動主義が「心を失った心理学」とも揶揄されたように、一面的であるという限界がありますし、やがて脳内の情報処理過程を重視する認知革命といわれるような心理学の考え方の大きな変化を経て、それだけで学習を考える立場は力を失っているように私は理解していますが(※)、ただもう一方で、人間の心理現象を動物の行動の進化というより大きな流れの中で読み解くうえではとても重要な視点でもあります。

というのは「頭の中」の「思考」に「学習」を限定するような見方は、そもそもその「学習」が身体をもってほかの人とやり取りしながら成長していく人間の発達の基本的な姿を見失わせてしまいます。何より人間の心理現象やそれとの関係で理解される行動は、その基礎を動物の行動進化の中に見ることができるからです。人間がなぜそういう行動や、それに関係する心理的な活動を行うようになったのか、なぜそれ以外の形ではないのか、ということを理解するうえで、「何のためにどういうふうに進化してきたのか」を知ることが不可欠です。

ピアジェの発達論でも、心理現象を単純にどちらかで考えるのではなく、この「(遺伝的に決められた)行動」から「(経験を取り込んで展開する)思考」への発達というプロセスをしっかりとつないで研究したところに彼の天才が発揮されています。発達に困難を抱えた子どもを支援するときにも、学習を「頭の中の出来事」というふうに狭く浅くとらえて「頭の訓練」にしてしまわず、「身体」とその行動をその基盤として重視することがとても大事なのですが、そのことの大事さがピアジェの議論からも見えてきます。

またピアジェの限界は人の心理的な発達を、「個人の中の出来事」として見る視点を超えられなかったことにありますが(※※)、この点について人間の心理(精神)が人々とのやり取りの中で初めて生まれる、という点を重視したのがヴィゴツキーになります。そもそも支援というのは支援スタッフと子どものやり取りを通して初めて成り立つわけですから、ここが支援にとってとても大事な出発点となることは明らかでしょう。

そんなふうに動物の一種として、進化の中でつくられたこの「身体」をもって環境とやり取りをし、そして集団の中で社会を作って生きている動物として、人とのコミュニケーション(やりとり)の中で成長・発達し、変化していく。そのプロセス全体が「学習」あるいは「学び」なのだ、というふうに考えることができます。

そういう視点から考えると、冒頭に掲げた「学び」の見方、

就労につながりにくい障がい者は就労に必要な知識や技術、特に社会的な技能がうまく身についていないことが多い。従ってそのような障がい者に対して必要な知識・技術・社会的技能を身に着ける訓練が必要となる。それが就労支援にとっての「学び」である。

はちょっと狭すぎる、一面的なとらえ方と感じられないでしょうか?「学び」は人が自分に与えられた身体をもって、自分が生きている環境(物理的・対人的・社会的)の中で変化していく、その全体にかかわる出来事なのです。

ということで、次回はこの講座の内容にも触れながら、もう少し広い視点から、柔軟に(ある意味ではもっと深く)、「学び」と「就労支援」について考えてみましょう。

※ 学習についてはさらに広い理解も必要で、たとえば教育学などにも大きな影響を与えている「正統的周辺参加学習」の考え方では、学習をたんなる技能や知識の習得として考えるのではなく、社会的な活動を協働的に行っている集団への参加過程として分析・理解する立場をとっています。集団というのはたんなる個人の集まりではなく、その中にそれぞれの人が果たす「役割」があります。そしてたとえば見習い的な役割から、その部署に必要とされる知識・技能を身に着けて主体的にその役割を遂行できる一人前の人へ、さらにそれらの人々を統括していく責任者的な役割へ、と徐々に自分の身に着ける役割が変化していきます。そうやって少しずつ周辺部から中心部へと責任ある立場になっていくのですが、そこには当然「責任の自覚」のような「人格的な成長」あるいは「学び」が必要になります。学習は単に個別の個人的な技能・知識の習得ではなく、そういう人格的な成長を含んで初めて成立するものだと考えられることになり、それら全体を含めた変化を「学習」と考える立場となっていきます。

※※ もちろん百科辞書的な天才ですので、単純に人間の社会性やそれにかかわる情動の問題を無視しているわけではありません。若いころは道徳性の発達などについても強い関心を寄せていましたし、精神分析にも関心をもって、フロイトのところで研究会で発表をしたり、晩年にはラカンの理論についての言及もしたりしています。もともとは生物学から出発しながら、一時は社会学の教授として仕事もしていましたし、哲学への関心も強く、彼の知能の構造についての議論は、若いころに傾倒したベルグソンの創造的進化の考え方(生命の本質を機械的形式からの柔軟な逸脱に見る)との格闘を経て確立されていったという面があります。そんなふうに彼の知能の構造論を支える論理学や数学をはじめ、自然科学から人文社会科学まで、人間の知の広汎な領域を渡り歩きながら自分なりの統一した視点でそれらをつなぐ研究を行った人なわけですが、その知能の発達論で重視された「同化と調節」の展開によって順次「より高次の均衡系」として知能の構造がダイナミズムをもって発達していくとする議論の中で、その「均衡系」は個人の頭の中で完成されるもの、という視点を抜けられなかったのですね。その結果、子どもが人とのやり取りの中ではじめて心理的な発達を可能にする、という本質的な問題に迫り切れなくなりました。この点について原理的な批判を行ったのがヴィゴツキーやワロンになりますが、現象学的な視点を取り込みながら行われた重要な批判については客員研究員の浜田寿美男さんのインタビューも参考にしてください。

- 「当事者視点を大事に」ということの具体的な形

- 講演動画「当事者の思いを大切にした支援」動画配信

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

投稿はありません