2020.01.31

ピアジェのすごいところ

個人的な話ですが、私が大学に入る時には経済学に行こうか、歴史学に行こうか、あるいは心理学に行こうかと迷っていました。そして歴史も心理も文学部だったので、文学部に行って、それから1回生の間にいろいろ考えて最終的に心理学に決めたのですが、そのかなり大きな原因の一つはピアジェの「液量の保存」の衝撃的な実験に出会ったことでした。

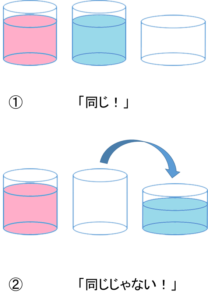

二つの形の同じコップに同じだけジュースを入れて、幼児に質問してみます。「この二つのジュースはおんなじだけ飲めるかな?」

だいたいの子どもは「同じ」と答えます。まれに「こっちがちょっと多い」などと言う子もいますが、その場合も、ほんのちょっとジュースを移してやるだけで「同じ」と認めたりします。

「そうだね。じゃあちょっと見ててね」と言って、子どもが見ている目の前でそのジュースを形の違う別のコップに移してやります。

そのうえで改めて「おんなじだけのめるかな?」と聞くと、今度は子どもは「ううん」と否定するのです(だいたい6歳前後まで)。

「そう?じゃあもう一度戻してみるね。見ててね」と言って元のコップに戻して「同じだけ飲めるかな?」と聞くと、「うん」と答える。

「そうだよね、おなじだよね。じゃあもう一度こっちに移してみるね。よく見ててね」と言って移してやると、やっぱり「同じじゃない」と否定する。

その話を読んでもう私の頭はぶっ飛びそうでした(笑)。だって、そんなの同じに決まってるじゃないですか!(笑)

猫は猫、犬は犬、私は私、あなたはあなた、トランプはアメリカ大統領、くらいあまりに当たり前すぎて、疑いようもなく「同じ」だと思えてしまいます。

そんなこと間違えるのは、三角形を見て「まるい」というくらいの頓珍漢なことでしょう。

ところが幼児はその当たり前のことを平気で「そうじゃない」と、確信をもって言うのです。

「当たり前が当たり前として成り立たない世界」というものほど興味を掻き立てるものはありません。私たち大人が「当たり前」と思っていることは、幼児にとっては全然「当たり前」じゃない。おとなの「当たり前」は実は成長と共に創りだされていったものなのです。

ピアジェの限界はいろいろな面で語られてきていますし、私もそれを感じますが(※)、でもその目の付け所やそこから観察や実験を通して見せてくれる新しい現象、そこに含まれる論理の分析についてはほんとにすごいと感激します。

私がとくにすごいと思うのは、この「同じ」と言わない幼児について、昔の私も含め、普通は「間違った理解をしている」と考えると思うのですが、ピアジェはそうでなかった点です。彼はどう考えたかというと、「幼児は私たち大人とは違う考え方をしている」と理解し、「じゃあどういうふうな理解の仕方をしているんだろう?」という問いを立てて、それを徹底して研究したのです(※※)。

大人の理解に無理やり子どもを当てはめ、押し込めて決めつけない。子どもには子どもの理屈があって、その理屈で生きているんだと考える。こういう風に「自分の視点から決めつけないで、別の視点からも考えられるようになる」ことをピアジェの言葉では「脱中心化」と言います。

同じ問題が、発達障がい者の理解でも起こっている、というのが私の注目しているところです。つまり、発達障がい児や発達障がい者は「間違った行動」「間違った理解」をしていて、「正しい行動・理解」をまだ身に着けていないのだ、という考え方です。

けれども当事者の方たちといろいろコミュニケーションをしていると、そういう問題じゃないんだよな、ということを切実に感じることが多いのです。つまり「間違っている」のではなく、「見方や考え方が違うんだ」ということを思い知らされることが度々あるということです。

それを定型的な視点から評価して決めつけてしまうと、当事者にとってはとんでもない誤解に基づく評価だということになる。まさに「脱中心化」できていない「中心化」されたものの見方が発達障がいの問題についてあまりに強すぎると思えるのですね。

では何がお互いに違っているんでしょう?私もピアジェに倣って、当事者の見方や考え方を少しでも理解できるように研究を進めていきたいと思っています。

※ 彼の発達段階の考え方についても重要な批判がありますが、私が考える最も原理的な批判の一つは、ピアジェの「知能の誕生」を訳されている浜田寿美男客員研究員や、「他者理解」の問題を考える視点からピアジェの限界を論じてきた麻生武客員研究員など日本の何人かの発達心理学者によるものでしょう。浜田さんのピアジェ批判についてはこちらのインタビューでも語られ、私も少し解説を入れています。特に現象学的な見方をとりこみながら能動=受動の関係の展開から発達をとらえなおす視点は、ピアジェはもちろんのこと、現代の発達心理学研究でもまだまともには論じられていないと私は感じています。

※※ そこで彼が明らかにしていったのは、「物の捉え方、考え方の年齢的な特徴」というものです。それを論理学(構造主義的数学)の概念を応用して定式化して説明したのが彼の知能の構造についての理論ですし、発達とともに変化していく理解の仕組みがすなわち「知能の発達段階」になります。ピアジェがレヴィ=ストロースなどと並んで20世紀後半の知の世界のリーダー的な存在にもなったのは、そういう形で人間の知的な世界の成り立ちを構造主義的に分析する視点(ピアジェ自身は構成主義と呼びます)を心理学的な世界で打ち立て、教育学などでも重要な議論として受け入れられていったからです。

- 感じ方の違いを超える対話的支援

- 支援を当事者視点から行うって何のこと?

- 支援としての趣味の語り合い

- R君の積み木(13) 調整する力の育ち

- 追悼:客員研究員 榊原洋一先生

- 自閉当事者には自閉当事者なりの理由がある

- 自閉系の方がマニアックになる時

- 「マイルール」と「自己物語」⑥理解できない世界を,模索しながら生きる

- 「マイルール」と「自己物語」⑤主観的な物語が自己肯定感を生むこと

- 「マイルール」と「自己物語」④対話モデルでお互いの物語をつなぐ

- 「マイルール」と「自己物語」③子どもの視点から事態を理解しなおす

- 「マイルール」と「自己物語」②期待(普通)がずれる

- 「マイルール」と「自己物語」①ルールを身に着けるということ

- 間違いではなく,視点が違うだけ

- 今年が皆さんにとって良い年でありますように

- 母子分離と不安 ③

- 母子分離と依存 ②

- 母子分離と依存 ①

- 支援者こそが障がい者との対話に学ぶ

- 「笑顔が出てくること」がなぜ支援で大事なのか?

ピアジェは物理とか論理の正しさを判断の基準におかず、捉え方を基準においたと考えても差し支えがないですか?

ピアジェは人間の知能の発達を論理数学的知能(物理学や数学、論理学が可能になる基本的な知能です)の形成過程として分析していきました。

そしてそこに到達するまでに、いくつもの段階(大きくは「感覚運動的知能」「前操作的知能」「具体的操作的知能」そして最終段階の「形式的操作的知能」)を経ると考えています。それぞれの知能は、そのあとの段階の知能の仕組みからいうと、「部分的で不完全」と見ることができますが、しかしそれぞれの段階の知能はそれはそれとしてその中でちゃんと知能として成り立っていて、ただ成り立ち方、仕組み、構造が違うので、そこで出てくる推論結果が異なるのですね。

ですから、言い方によっては「それぞれの段階で、それぞれの見方(とらえ方)があり、それぞれ見方に応じた正解がある」という風に表現しても間違いではないと思います。ただ、のちの段階の知能に比べれば、応用範囲が小さく、柔軟性に乏しい、というような意味では「優劣関係」をそこに認めることも可能です。

いずれにせよ、大人にとっての常識で子どもの常識を評価すると間違える、ということになりますね。

ありがとうございます。

「優劣関係」にのみ目が行くと、未熟とか……もっといくと間違っているという外部評価になってしまうのだと理解しました。

まあ、容れ物が変わったら容積が変わるというのは物理的には間違いなんで、やっぱり間違いなんでしょうけれども。

これを単純に間違いとせずに、その時点での推論の組み立て方として見るということに意味があって、その年齢的な違いを質的な違いがあるとしたときに、発達障がいにおけるそれらの関係も成り立つということですね。

納得できた気がします。

ただ、液量の保存に関しては、経験則ですが、「どちらが多い?」と聞く時よりも、「どっちが多い?少ない?それとも同じ?」みたいに三択にすると正答する子に多く出会うので、単純に見た目の問題だけではなくて、何かしらの問いかけによるバイアスもかかっているんだろうなぁという気がします。もし普遍的に問いかけで正答率が変わるなら、それも質の差ということなんでしょうね。

>「どっちが多い?少ない?それとも同じ?」

ピアジェが聞くときの一般的なやりかたは「同じだけのめるかな?」だったと思います。

この三択の仕方の場合、「それとも同じ?」が最後に来ているのですが、子どもは最後に提示された選択肢を答える傾向があるので、この聞き方では正確に子どもの考えていることをつかむことができない、と発達心理学では考えていますね。

仮に三択にするときには、聞き方の順番をばらけて(カウンターバランスをとる)、順序による効果が出ていないかを確認する手続きを取ります。

あと、大人の表情を手掛かりに正答させることもあるので、実験者は「能面」のような笑いで対応したりします(笑)

どう考えているか、に視点を向けているのか。

どう答えさせるか、に視点を向けているのか。

そこに考えの違いがあったように思います。支援の成立のために正解を引き出そうとするきらいがあったかもしれません。

改めて子どもとの向き合い方を見つめ直してみます。

能面笑いも練習してみますね(笑)