2020.08.25

「規格外」の面白さ

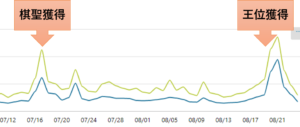

このところ、所長ブログへのアクセス数が跳ね上がる日が時々あります。それはどういう日かというと藤井聡太さん(今はもう藤井二冠ですね)の試合があったとき、特に新たな偉大な記録を打ち立てたときなんですね。

ブログでは今年3月に「藤井七段と自己肯定」という記事を書いたんですが、ここを中心にアクセスが集中するんです。普段は「なぜ自閉系の子が言葉遣いで怒られるのか?」とか「「奇声」でつながる」などが定番で、安定して多くの方が読みに来てくださるんですが、藤井デイには桁が跳ね上がる感じで「藤井七段と自己肯定」が読まれます。

なぜ今藤井聡太さんから始まって、将棋の世界がこれほど注目されているのか。いくつかのことがいわれていますが、この暗い世の中で、唯一みんなが明るい期待を持って見守ることができる話題だから、という言い方もあって、まあそれもそうだろうなと思います。スーパーヒーロー待望論みたいな気分が世の中に広がっていることもありそうです。

でももちろんそれだけではなくて、一つには藤井さんの独特の雰囲気が魅力になっているんだろうと思いますし、そのことは「「記録」を求めない生き方」でも以前に書きました。スーパーヒーロー待望論もそういうところがあると思いますが、先の見えない息苦しい世の中で、自分をがんじがらめにしている「常識的な見方」をどんどん打ち破ってくれるひとが魅力的になっているんだと思います。

藤井聡太さんについてい えば、それこそ将棋をテーマにした漫画「りゅうおうのおしごと!」での高校生主人公の活躍をどんどん超えてしまうような出来事が起こっていて、そもそも「りゅうおうのおしごと!」自体が話を作りすぎて、現実にはありえない、というような「常識」からの批判があったようですが、それを藤井さんが実際に超えて現実にしてしまったことになります。

えば、それこそ将棋をテーマにした漫画「りゅうおうのおしごと!」での高校生主人公の活躍をどんどん超えてしまうような出来事が起こっていて、そもそも「りゅうおうのおしごと!」自体が話を作りすぎて、現実にはありえない、というような「常識」からの批判があったようですが、それを藤井さんが実際に超えて現実にしてしまったことになります。

そして「記録を求めない生き方」でも書きましたが、藤井聡太さんの生き方そのものも「常識」を超えています。あの年齢であの落ち着き、という話もありますが、ひたすら「将棋の道を究める」みたいなこと以外は関心がわかなくて、彼の活躍から引き起こされるこれだけの喧騒の中でも全然それに振り回されることがありません。インタビューを受けるときもひとつひとつ自分自身に問いかけるように伏し目がちにかみしめながら答える姿が印象的です。ある意味世俗を超越した求道者みたいな雰囲気もあります。

そんな風に、「目に見える現実世界は夢もなくしんどいばかり」と世の中が見えてしまう状況で、そんな「常識」に風穴あをあけてくれそうな存在に見えるんじゃないでしょうか。

さらに今のブームはそういう藤井聡太さんのキャラだけではなく、彼が生きてきた「将棋界」という独特の世界の雰囲気によっても膨らんでいっているように思います。解説に出てくる人、マスコミにコメントする人など、まあキャラの立つ規格外の人ばかりです。これも規格外のかわいい天才おじいちゃんひふみんに始まって、桂外し芸の佐藤紳哉さん、同飛車大学でツイッターのトレンド入りも果たしたおやじギャグ一本道の豊川孝弘七段、自虐ネタを随所に織り交ぜながら楽しく解説する藤井猛九段などなど、「芸人」には事欠きません。

その雰囲気がとても懐かしい感じがするんですが、私も学生時代は周囲に「規格外」の面白い人たちがたくさんいました。世の中的には「変人」とか「困った人」と言われるような人たちかもしれませんが、すごく面白くて刺激的です。それまで自分が持っていたちっぽけな「常識」の枠を取っ払って新しい見方を教えてくれるんですね。そこに「新しい可能性」が感じられるようになります。

もともと研究者というのは「常識を超える」のが仕事というところがあります。分野にもよりますが、今ある常識=定説を超える見方を出せてこそ、研究者として評価される、という価値観があるわけです。論文でもほかの人と同じことを書いていたら論文として認められません。それは「盗作」になります。そういう仕事には「規格外」のひとはぴったりなんですね。

そういう「目の前の、自分を縛る<現実>」をずらして違うものを感じさせてくれる人たちの集まりが、プロの将棋界なんじゃないでしょうか。そして世の中全体が、なんとなくそういう「規格外」を求めているのかなと思います。

発達障がいの方たちも、自分たちをがんじがらめにする「定型的常識」に苦しい思いをしている人たちがたくさんいます。でももうそういう古い常識はいろんなところで通用しなくなってきていて、新しい見方が模索されている時代です。そして多分発達障がい者の特性からの規格外の発想も、そこに新しい見方を提供できる豊かな可能性を持っているんだと思います。

将棋界の個性的なキャラクターが魅力的に見えるように、発達障がいの特性もまた魅力的に見えるようになると、世の中ずいぶん面白くなるんじゃないかなあと思ったりしています。

- 当事者視点からの理解の波:質的心理学会

- 自閉的生き方と「ことば」2

- 自閉的生き方と「ことば」1

- 自分を「客観的に見られない」理由

- 「なんでこんなことで切れるの?」

- 当事者視点を踏まえた関係調整としての支援

- 「定型文化」と「自閉文化」

- 傷つける悲しみ

- 自閉と定型の「傷つけあい」

- 「社会モデル」から「対話モデル」へ

- 障がいと物語: 意味の世界を重ね合う試み

- 誰もが当事者:わたしごととしての障がい

- 規範意識のズレとこだわり

- 「コミュ力低い」で解雇は無効という判決

- 「カサンドラ現象」論

- 「嘘をつく」理由:それ本当に「嘘」なの?

- 自閉の子の絵に感じるもうひとつの世界

- 発達心理学会で感じた変化

- 落語の「間」と関係調整

- 支援のミソは「葛藤の調整」。向かう先は「幸福」。

投稿はありません